| 2025/05/30(金)-06/02(月) 「七面山〝敬慎院・奥の院〟」参詣 <6/12> |

■2025年07月19日19:10

5/30~6/2間で、ノンビリと「七面山〝敬慎院・奥の院〟」に参詣でした(14)

雲がありませんと、この〝北側展望台〟からの七面山・南アルプス等の大パノラマが楽しめるのですけど、本当に残念。

ところで、この展望台には〝カールブッセ〟の詩「山のあなた」が掲げられていますけど、何で?身延山とカールブッセは、何の繋がりも無いのでしょうけど…

WEB上で〝カールブッセ〟を検索してみますと、こんな記事掲載がありました。

◆カール・ブッセの詩「山のあなた」について

--- https://note.com/yojiroo/n/nec04def6ff13 ---

-- カール・ブッセについて --

ブッセは、ドイツの詩人、作家、批評家。

1972年、当時ドイツ領であったポーゼン(現在はポーランドのポズナニ)のリンデシュタットに生まれる。

1892年、19歳で『詩集』を出版。ここに「山のあなた」も含まれる。この詩集は高い評価を受ける。

その後、ベルリン大学やロストック大学で、文献学、歴史学、哲学などを学ぶ。

1896年、『新詩集』を出版するが、失望される。

1898年、ロストック大学で博士号取得後、作家、文芸批評家としてベルリンで活動。

1918年、スペイン風邪により、ベルリンにて死去。享年46歳。

岡田朝雄・リンケ珠子による『ドイツ文学案内』では、「日本ではあまりにも有名であるが、ドイツではさほど重要な詩人ではなく、むしろ忘れられた存在である」(186頁)とされている。

ドイツ語版のWikipediaを見ると、日本での特別な人気に言及している。Carl Busse の項目の「受容」欄に書かれているのは、

カール・ブッセの詩「山のあなた」は、日本では、1905年(2010年再版)に出版された上田敏のアンソロジー『海潮音』によって、今日でもなお知られている…という一文だけだ。「2010年再版」とわざわざ書いているのは、「今日でもなお」読まれていることに対する驚きのゆえだろう。やはり、ドイツ人はほとんど読まないのだ。

-- 上田敏の翻訳 --

上田敏の訳詩「山のあなた」は、1903年(明治36年)、『万年草(まんねんぐさ)』に「逸名氏」の名で発表された。1905年(明治38年)、訳詩集『海潮音』に収められた。

上田敏の翻訳の原本となったのは、ルートヴィッヒ・ヤコボフスキーが編集した、詩のアンソロジーのようだ。上田が、当時親交を深めていた?外からこの本を借りた可能性が高いとのこと。

上田敏の訳詞は、七五調の流麗なリズムになっていること、抒情性があること、山が重なり合っている日本の自然に合っていることことなどから、多くの日本人に受け入れられた。

-- 一般的解釈 --

ところでこの詩は一般的には、次のように理解される。

私は幸福を求めて故郷を離れ、はるばる山を越えていった。しかし幸福は見つからず、悲しい気持ちで帰ってきた。郷里の人々は、もっともっと山を越えていったら幸福は見つかるよ、と言う。

ここで、一つの問いが思い浮かぶ。それは、最後の「山のあなたになほ遠く/「幸」住むと人のいふ」という言葉を聞いて、故郷に帰ってきた人はどう思っただろうか、というものだ。

三つの答えが可能かと思われる。

1. よし、この次はもっと遠くまで行ってみよう!(あくまで希望を抱き続ける)

2. そうは言うけど、本当に幸福ってあるんだろうか。(懐疑を抱く)

3. そうは言うけど、おそらく幸福は実際にはなかなか得られないものなんだろうな。追い求めるものではあるけど…。(諦念、あきらめの気持)

いろいろな人に聞いてみたところでは、1がいちばん多いようだ。

ドイツ語の原詩(末尾に掲載)を見てみると、最後の1行は、「Sagen die Leute, wohnt das Gluck...(幸福があると、人々は言うのだが…)」と点々で終わっている。つまり、人々はそう言うのだが、本当にあるんだろうかという懐疑、あるいは、おそらくないのだろうなという諦念となっているのだ。

でも、上田敏はこの詩の終わりを句点「。」にした。それによって、詩人の懐疑あるいは諦念ははっきり示されなくなった。解釈は読者に委ねられることになった。

原詩には余韻がないが、訳詩は多様な解釈を許容する。ここにも、この詩が多くの日本人に愛誦されてきた理由があるだろう。

-- 以下 略 --

…と、こんな記載。

この、カールブッセの詩が、南アルプスの山々が重なり合っている〝北側展望台〟からの眺望にイメージ的に合っている事から、この展望台に掲示されていますのかも(^-^)/

それでは、ロープウェイの山頂駅に戻り下山します事に。

山頂駅が見えて来ますと、その手前右側にも展望台が…天候さえ良ければ、この展望台からは〝七面山〟が眺望出来ましたように思います。が、今回は素通り。

久遠寺駅に下りて来ますと、白い行衣を身に付けた結構な人数の団体さんが、三門方向に下山しておられます。この方達の後方をGONsan達も三門へと向かいます。

途中、右手の〝本行坊〟駐車場下に〝大イチョウ〟が存在です。

◆西谷のイチョウ

--- http://www.hitozato-kyoboku.com/nishitani-ichou.htm ---

名称 西谷のイチョウ(にしたにのいちょう)

名称の典拠 なし

樹種 イチョウ

樹高 31m(注1)

目通り幹囲 6.3m(注1)

推定樹齢 伝承600年(注1)

所在地の地名 山梨県南巨摩郡身延町身延(西谷)

〃 3次メッシュコード 5338-03-54

〃 緯度・経度 北緯35度22分59.5秒

東経138度25分24.9秒

天然記念物指定 なし

(注1)環境庁「日本の巨樹・巨木林 甲信越・北陸版」による

久遠寺三門を通り過ぎて、ロープウェイ乗り場に向かう道の途中、左手に立つイチョウ。現環境省データベースでは、本行坊のイチョウとされている。

しかし、イチョウが立つ場所は本行坊の建物より少し手前、道路のすぐ脇。誰でも気軽に訪れることができる。

私が訪ねたときは、葉をすっかり落としてしまった後だったが、葉を纏っている時期、なかんずく黄葉の頃には、このあたりの風景を引き締める要(かなめ)となることだろうと思われる。

…と、WEB上で検索しますと、こんな記載がありました。

三門に到着しますと、三門前には団体の皆様が集合でした。この方々の今夜の宿は、どちらなのでしょうネ(^-^)

翌日の「七面山〝敬慎院・奥の院〟」参詣では、この方々の後方を、七面山に向かって上って行く事になりますとは、全く分かりませんGONsanなのでありました(^-^)//"

■2025年07月20日17:43

5/30~6/2間で、ノンビリと「七面山〝敬慎院・奥の院〟」に参詣でした(15)

三門横の駐車場へと戻って来まして、時間を確認しますと15:45でありました。ノンビリと過ごしておりましたら、イィ時間となりました。

この辺で久遠寺とお別れし、この日の宿であります〝七面山裏参道(北参道)〟スグ近くの〝ひのや旅館別館〟に向かわなくては(^-^)

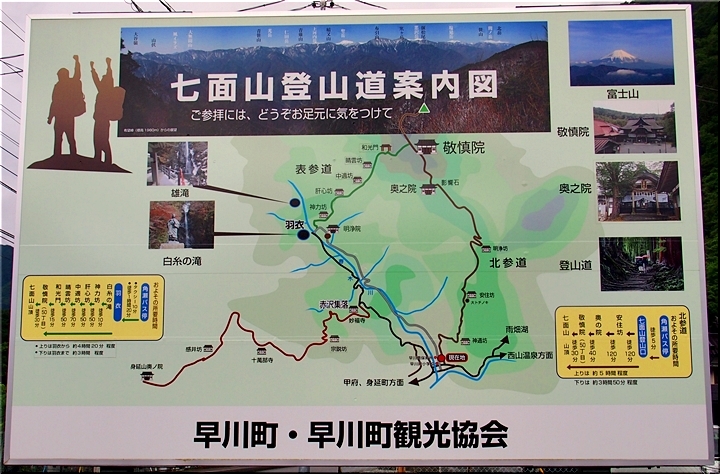

ナビに任せて向かって行きますと、15分程度で〝ひのや旅館〟近くに到着です。旅館近くに設置されました「七面山登山道案内図」に眼が止まり、暫し拝見です。

明日の予定は、〝羽衣白糸の滝・お萬様の像〟の〝羽衣登山口(山門)〟から表参道を〝七面山敬慎院〟に上り〝奥の院〟で宿泊。翌日は、裏参道(北参道)で〝神通坊〟へと下山です。

〝神通坊〟は、この登山道案内図が設置してあります場所で、〝ひのや旅館〟のスグ近く。裏参道は、距離的には表参道より長いのでしょうけど、下りですから、まぁイィかと(^-^)

ところで、今からどぅしたものか…と、暫しの思案はありましたけど、〝ひのや旅館〟へのチェックインは17:00までならイィだろう…と、このまま〝ひのや旅館〟前を素通りし「羽衣白糸の滝・お萬様の像」を拝観します事に。

ここから〝羽衣白糸の滝・お萬様の像〟へは、3.8kmですから、とりあえず向かいます事に(^.-)☆

所要時間6~7分で〝羽衣白糸の滝・お萬様の像〟に到着です。スグ近くに〝弁天堂・勇姿の滝〟もありますようですけど、こちらは明日拝観します事に(^-^)//"

WEB上で〝羽衣白糸の滝・お萬様の像〟〝弁天堂・勇姿の滝〟で検索してみますと、こんな記載がありました(^-^)/"

◆羽衣白糸の滝

--- https://hayakawakankou.jp/archives/spot/hagoromo/ ---

羽衣橋の東詰にある滝。七面山の女人禁制を解いた、徳川家康の側室「お万の方」の像が滝の前に立っています。さらに奥にある雄瀧に対して女瀧とされ、対をなしています。

滝行にも使われますが、その場合は増田屋旅館に事前連絡が必要となります。

◆羽衣白糸の滝(はごろも しらいとのたき)

--- https://rekishinomichi-yamanashi.jp/ja/spot/5-30.html ---

-- お万の方が身を清めた滝 --

七面山敬慎院へと続く表参道の登山口付近にある滝です。かつて徳川家康の側室、お万の方がこの滝に打たれて身を清め、女人禁制だった七面山の登詣を果たしたと伝えられています。当時は女性が山に登ると山が汚れると信じられていましたが、お万の方の登山後も天変地異や災害が起こらなかったことから、七面山の女人禁制が解かれ、より多くの参拝者が訪れるようになりました。滝の側にはお万の方の銅像があり、白糸の滝は「お万さまの滝」の愛称でも知られています。

◆「七面山の瀧」~養珠院お萬の方と東日教上人~

--- https://tokutoku-site.com/yamanashi-shichimenzan-taki/ ---

七面山の表参道入口(羽衣はごろも登り口)から後ろを振り返ると羽衣橋の向こうに滝が見えます。この「白糸の滝」のたもとには「お萬の方」像があります。

-- 養珠院(ようじゅいん)・お萬の方 --

ご存知のとおり、徳川家康の側室で、徳川御三家の初代藩主・紀州「頼宣‐よりのぶ」と、水戸「頼房‐よりふさ」の生母で、水戸光圀(みつくに)公の祖母であり、8代将軍、徳川吉宗(よしむね)の曾祖母でもあります。

家康には記録に残るだけでも20人の妻がいたと言われていて、11人の息子と5人の娘がいました。

徳川家の血を絶やさないように3人の息子を徳川将軍家から独立させて、御三家(紀州、水戸、尾張)を創生させるわけですが、そのうちの2人がお萬の方の子で、後には紀州徳川家から8代将軍吉宗と14代将軍家茂、水戸徳川家から15代将軍慶喜が誕生しており、お萬の方は見事に江戸幕府中興の礎を築き、徳川家の繁栄に貢献しました。

お萬の方は熱心な日蓮宗の信者としても知られ、同宗の隆盛にも寄与しました。

養父の実家「蔭山かげやま家」が代々日蓮宗を信仰していた影響で、お萬の方は幼少期から日蓮宗と縁があり、蓮華院妙紹日心(れんげいんみょうしょうにっしん)と称していました。

妙法蓮華経と日蓮(宗)の心をうけ継ぐ美しい蓮の花、みたいな感じでしょうか?「養珠院(ようじゅいん)」という院号は、家康の死後、髪をおろしてから称したそうです。

文禄2年(1593年)、お萬17歳の時、家康の側室になります。家康は当時54歳、かなりの年の差婚ですね~

家康は浄土宗でしたが、お萬の方の法華の信仰はとても篤く、さまざまなエピソードがあります。ここ、七面山の女人禁制を解いたのもその一つです。

信仰対象だった山は「女性が登るとお山の空気がけがれ、災いをもたらす」といわれていました。七面山も女人が登ると七面天女のお怒りがあるとされていましたが、お萬の方はこの白糸の滝で7日間の水垢離みずごりをし、心身を清めて、女人として初めて七面山の山頂をきわめ、七面山女人踏み分けの祖となりました。

これが寛永17年(1640年)のことで、お萬の方が64歳の時ですね。

身延山久遠寺の七面山登詣案内には、「滝にうたれて」とありました。もはや滝行の域。64歳で7日間も。(一説では21日間)。すごい!

水垢離の後さらに約2,000メートルの登山ですもんね。すごいです。

この白糸の滝では、今でも、心身を清めるために滝行をする信者さんが見られるそうです。

※ 滝行を行う際は、滝を管理する近くの増田屋旅館さんに事前連絡が必要です。

七面天女とは日蓮宗系において法華経を守護するとされる女神で、全国各地に祀られていますが、七面山山頂にはその本社「敬慎院」があります。七面天女の本地は諸説ありますが「龍女」とされた一説には、女人禁制が解けたことにより、提婆達多品(だいばだったほん)の女人成仏(にょにんじょうぶつ)と結びつけられたからと言われています。

お萬の方は、「女人成仏の法華経守護の七面天女の御山に、法華経を信ずる女人が登れぬはずがない。」(日蓮宗事典より)と水垢離し、登山に臨んだそうです。お萬の方の信仰の篤さと行動力には驚かされます。

慶長13年(1608年)、お萬の方32歳の時には家康にずっと疎(うと)んじられていた日遠上人(にちおんしょうにん)が死罪にされそうになったのを、日遠上人を死罪にするなら自分も死ぬ!と2人分の死装束を縫って家康に嘆願し、助けたそうです。

その後日遠上人は身延山の麓・大野に隠棲しますが、お萬の方は、日遠の庵を頼宜と頼房に命じて整備させ、大伽藍を建立します。これが現在の大野山本遠寺(おおのさんほんのんじ)のご由緒で、お萬の方は遺言どおり、本遠寺に今も眠っています。

強い志を持ったお萬の方は、徳川一門の隆盛に尽くし、法華篤信の人として諸寺建立するなど、宗門にも多大な影響を与えた、偉大な女性でした。

七面山の麓にはもう一つ、お萬の方の滝と雌雄一対になる、雄瀧と呼ばれている滝があります。

お萬の方像から200~300mほど上流にあるのですが、前回は運動不足で七面山に登るのが精いっぱいで、雄瀧弁天堂(おたきべんてんどう)まで行かれなかったので、今回リベンジ、雄瀧を見に行ってみました。

赤い幟旗(のぼり旗)に導かれて、よばれるような不思議な感覚がしました。この弁天堂への道は結界の道なんだそうです。

弁天堂という名のとおり、弁天様が祀られていました。お堂の奥に滝がみえます。雄瀧は行場として全国的に知られている名瀑で、水量が多く流れも速くて、普段は荒々しい瀧らしいのですが、ちょうど水量が少ない時だったらしく、比較的おだやかな感じを受けました。

滝のそばにあった縁起には、正中山法華経寺・奥之院(千葉県)の東日教(あずまにっきょう)上人が雄瀧で行をしていると天女の姿が見え、霊感を感得し、お堂を建立したとあります。

水、天女とくれば弁財天か~

七面天女さまではなかったのね、でも本地は弁財天の説もあるし…と思いながらググっていたら、やまなしの観光サイトの記事を発見。

昔は、もともと何もない所に瀧だけがあったそうです。このお堂を建てた方が、瀧に入るとなぜか辨天べんてん様が現れたのだとか。何度もそういうことが続き、この周辺を探したところ、朽ち果てたお堂があり、そこに弁天様が祀られてあったそうです。そこでその弁天様を持って帰り、修理をし、小さなお堂を立てました。これが雄瀧辨天堂の由来です。

この瀧は昔、とても荒れていて、瀧行をするには難しい所だったそうです。このお堂を建てたとき、みんなが安全に瀧の修行ができるように弁天様を祀られ、何年もかけて祈り続けてきた結果、滝行が出来る程の状態になっていったとのことです。

日蓮宗新聞社によると、雄瀧には古くから多くの行者が修行に訪れていたがあまりに危険な滝だったので東日教上人が、誰もが安心して行のできる瀧にしたいと一念発起して昭和26年に開堂し、中山妙宗の法華経寺分院(通称:雄瀧弁天堂)として信仰されてきたそうです。

(2009年(平成21年)に日蓮宗の日教教会となる。)

雄滝弁天堂に参詣し心願成就のご利益をいただいた方が相次いだので満願弁天堂とも呼ばれているそうです。

雄瀧には修行目的の方だけではなく、最近は、心願成就で弁天様のご利益をいただくために瀧に入る方もいらっしゃるそうです。

秋には紅葉が美しく、冬は氷瀑になるという、美しさと雄々しさを備えた雄瀧。弁天様のご利益をいただきに、雄瀧弁天堂まで足をのばしてみてはいかがでしょうか。

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |