| 2025/05/30(金)-06/02(月) 「七面山〝敬慎院・奥の院〟」参詣 <4/12> |

■2025年07月14日12:10

5/30~6/2間で、ノンビリと「七面山〝敬慎院・奥の院〟」に参詣でした(09)

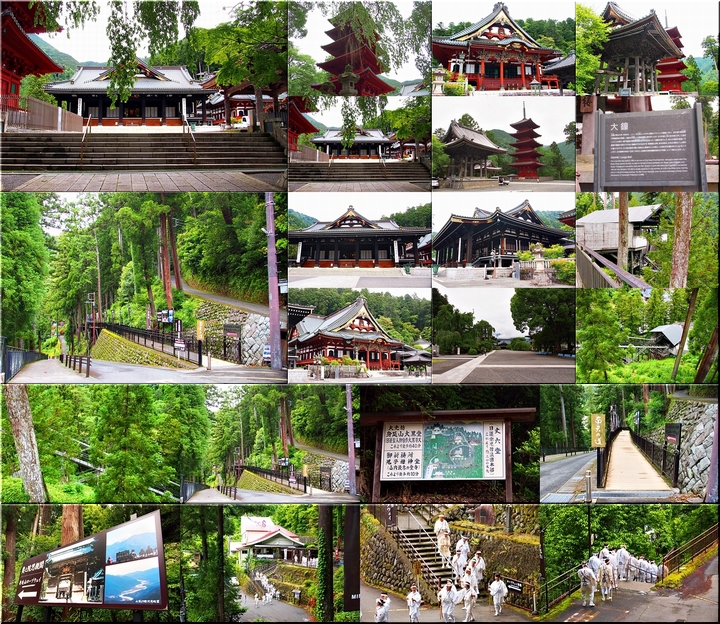

境内に到着しますと、まずは、本堂に上がり参拝です。

参拝後は、境内を見廻し、本堂・祖師堂・報恩閣・大鐘・五重塔…等を、ササッとパチリです(^.-)☆

そして、ロープウェイで〝身延山奥之院・思親閣〟に向かいます事に。ロープウェイ乗り場には、下山して来られました行衣姿の20名ばかりの皆様が…行衣には〝霊友會本部〟と記載が…

この方々と同じグループなのかどぅか分かりませんけど、ロープウェイ乗り場には、今から〝身延山奥之院・思親閣〟に向かわれます10数名の方達も…

◆大鐘(おおがね)

--- https://rekishinomichi-yamanashi.jp/ja/spot/5-9.html ---

お万の方が寄進した由緒ある鐘

菩提梯から境内に入ると右手に大鐘があり、朝夕の2度撞かれています。この梵鐘は徳川家康の側室で、熱心な法華経信者でもあったお万の方が寄進したものです。また鐘楼堂は1882(明治15)年、甲斐国南条講中から寄進されました。

◆鐘楼・梵鐘(大鐘)

--- https://yossy.main.jp/post-4435-4435.html ---

大鐘は寛永元年(1624)、二十一世日乾上人の代に鋳造されたことが鐘銘にあり、初め修行僧道順が梵鐘寄進を発願し、諸国を行脚して浄財勧募に努めましたが、その中途に未だ誌を果たさずして逝去したことを聞き、德川家康の側室養珠院(お万の方)がいたく道順を哀れんで、自らの浄資を寄進して道順の誓願を成就するために鋳造されたものです。

毎朝夏は五時、冬は五時半、夕方は五時ないし四時半に撞かれますが、その他は除夜の鐘と身延山に緊急のことが起こったとき以外は撞かないことになっています。

なお鐘楼は明治十五年(1883)山梨県の南条講題目結社の丹精によって建立されました。

◆久遠寺本堂(くおんじほんどう)

--- https://rekishinomichi-yamanashi.jp/ja/spot/5-57.html ---

絶えず祈りの声が響く荘厳な場

久遠寺の本堂は残念ながら1875(明治8)年の大火で焼失しましたが、1985(昭和60)年に日蓮聖人の700遠忌記念事業として総工費約60億円をかけて再建されました。総坪数970坪(3,201㎡)、間口32m、奥行き51mの規模を誇り、一度に1,500人の法要を行うことが可能です。御本尊は「須弥壇(しゅみだん)」と呼ばれる台座を含めて高さ9mに及ぶ一塔両尊四士で、仏師・江里宗平の作。また日本画の大家、加山又造画伯による勇壮な天井画「墨龍(ぼくりゅう)」も見どころです。9m四方の金箔の上に、霊獣である龍が墨で描かれ、どの角度から見上げても、龍と目が合うと言われています。本堂の地下には身延山宝物館があり、久遠寺が所蔵する宝物や史料が展示されています。また本堂では毎日早朝から朝のお勤めが行われており、誰でも予約不要で参加できます。

https://www.kuonji.jp/

◆久遠寺

--- 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』---

久遠寺(くおんじ)は、山梨県南巨摩郡身延町にある、日蓮宗の総本山(祖山)。山号は身延山。

-- 歴史 --

文永11年(1274年)、甲斐国波木井(はきい)郷の地頭南部六郎実長(波木井実長)が、佐渡での流刑を終えて鎌倉に戻った日蓮を招き西谷の地に草庵を構え、法華経の読誦・広宣流布及び弟子信徒の教化育成、更には日本に迫る蒙古軍の退散、国土安穏を祈念した。

弘安4年(1281年)に十間四面の大坊が整備され、日蓮によって「身延山妙法華院久遠寺」と名付けられたという。日蓮は弘安5年(1282年)9月に湯治療養のため常陸(加倉井)の温泉と小湊の両親の墓参りに向かうため身延山を下ったが、途中、信徒であった武蔵国の池上宗仲邸(現在の東京都大田区本行寺)にて病状が悪化したため逗留し、6人の弟子「六老僧」を定めて、同地において同年10月13日に死去した。「いづくにて死に候とも墓をば身延の沢にせさせ候べく候」との日蓮の遺言に従い、遺骨は身延山に祀られた。当地では足かけ9ヵ年の生活であった。

日蓮の身延山での生活は日蓮遺文に記されており、「人は無きときは四十人、ある時は六十人」とあるように、大人数で生活をしていたと考えられている。各地の信徒より生活必需品が多く届けられ、日蓮はこの身延山をインドの霊鷲山に見立て、信仰の山として位置づけている。遺文の3分の2は身延山での生活する中で執筆されており、日蓮真筆の曼荼羅もほとんどがここ身延山で手がけられている。身延山は日蓮教団における最高の聖地であると位置づけられており、日蓮の遺骨は歴代の法主(住職)により、日蓮の遺言通り今日まで護られている。

室町時代の文明7年(1475年)には、11世法主日朝により、手狭になった西谷から現在地に伽藍が移転された。戦国時代には甲斐国守護武田氏や河内領主の穴山氏の庇護を受け、門前町が形成された。江戸時代には日蓮宗が徳川氏はじめ諸大名の帰依を受け発展し、宗門中興三師と賞される日重・日乾・日遠のころ、身池対論を経て対立する不受不施派を排斥して確固たる地位を確立した。その後、日脱、日省、日亨の三師以降壮大な伽藍を整えて正徳2年(1712年)山内に133坊と最盛期を迎えた。

寛保4年(1744年)下之坊より出火し山内の11坊が焼失した。安永5年(1776年)七面山の諸堂を焼失した。文政4年(1821年)西谷御廟の八角堂と拝殿を焼失した。文政7年(1824年)祖師堂から出火大雨の中13棟が焼失した。文政12年(1829年)五重塔から出火し28棟を焼失し、山内寺中町方の大半も焼失したという。慶応元年(1865年)中谷の仙台坊から出火し支院17坊小堂8棟を焼失し、さらに延焼して上町、中町、上新町、横町、片隅町、下町の計100軒以上が焼失した。その後復興されるも、明治8年(1875年)1月に西谷本種坊からの出火により再び伽藍や寺宝を焼き尽くしたが、74世法主日鑑の尽力とその後の法主等の力により現在に至る。

久遠寺には数多くの経典や典籍・書籍、聖教や古文書類(身延山文書)が所蔵されており、「身延文庫」として一括され身延山宝物館に所蔵されている。身延文庫には「諸宗部」に分類されている他山・他衆により筆記・書写された典籍類も含まれている。

-- 法主 --

法主(ほっす)は、久遠寺の住職に当たる。祖山の法灯を継承する者の称号で、祖廟に常随給仕し、輪番奉仕を主導するほか日蓮宗信行道場の化主となる。

現法主は93世 持田日勇法主(本山藻原寺貫首)。小西法縁から初めて選出された。昭和生まれで初めての法主(昭和14年生まれ)である。

◆五重塔

--- https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001557400.pdf ---

身延山を代表する五重塔。元々は1619年に建てられたもので、かつては久遠寺の東側にありました。加賀藩三代藩主前田利常の母である寿福院(1570~1631)が建立しました。

当時、この塔は日本で2番目に高い塔でした。残念ながら、1829年と1875年の2回に分けて焼失してしまいました。

平成の時代(1989年~2019年)には、この塔を再び建て直す作業が始まりました。建築家たちは、元の姿を正確に再現したいと考えていました。遺跡を研究することによって、彼らはオリジナルの寸法を決定しました。彼らはまた、同じオリジナルの建築家によって建てられた日本の他の塔を研究しました。

2009年に完成し、高さ39メートルの日本で4番目に高い塔となりました。身延山の山林から伐採された樹齢400年の木を使用し、赤い酸化鉄塗料で塗装されています。

塔は通常、歴史上の仏であるお釈迦様の遺灰を安置するためのものです。こちらは釈迦牟尼仏の遺灰を安置しているといわれ、世界各国の日蓮宗の信者の仏像も安置されています。

■2025年07月15日18:24

5/30~6/2間で、ノンビリと「七面山〝敬慎院・奥の院〟」に参詣でした(10)

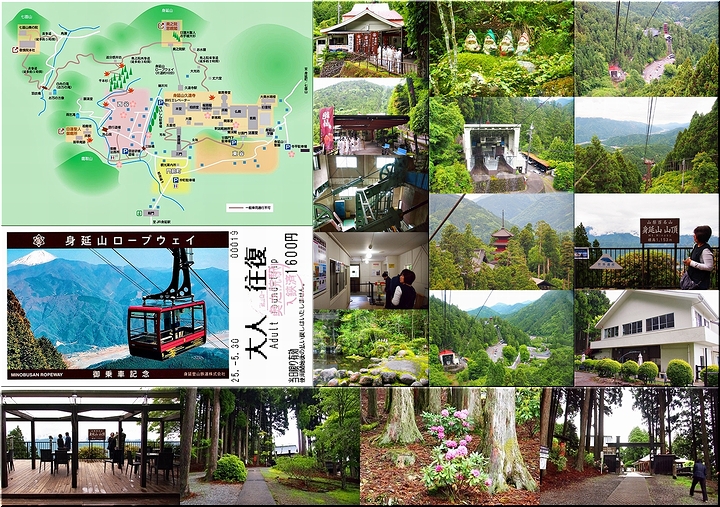

〝身延山ロープウェイ〟に乗車し、〝久遠寺駅〟から〝奥の院駅〟に到着し、駅を出ますとスグ左手に展望台が…好天でさえありましたら正面に富士山が臨めますけど、あいにくの曇天で眺望不可。残念(^-^;

それでは、歩いて〝奥之院・思親閣〟に向かいます(^-^)/"

◆奥の院 思親閣

--- http://minobu.info/kuonji_guide/okunoinsisinkaku.html ---

-- 思親閣 --

久遠寺の裏山が身延山で山頂は、海抜1153mあります。 ここは日蓮聖人が登山せられ、故郷である千葉県小湊のご両親様を偲び、 追慕された霊跡の地でありますので、思親閣が建てられ奥ノ院と呼ばれております。

三門より徒歩で五十丁(5.5km)ロープウェイを利用しますと、七分で登詣できます。

-- 奥の院 思親閣歴史 --

奥の院思親閣は、追慕の念押え難き日蓮大聖人が、遥か故郷房州の空を拝し、追考のまことを捧げた地。

大聖人入滅の翌年、高弟の日朗上人が亡き師の篤い孝心を後世に伝えるべく山頂に一宇を建立したのが起源とされます。

参道両脇に聳える老杉は、大聖人が両親追善のため自ら植樹したとされています。

標高1,153mの身延山山頂、奥之院駅より徒歩3分の場所に建つ「奥之院思親閣」は、身延山に入られた日蓮大聖人が西谷の御草庵-現在の御廟所・御草庵跡-より50丁の道無き道を登られ、遙かに故郷(ふるさと)房州小湊(現・千葉県鴨川市)のご両親、お師匠の道善房を追慕なされた思親大孝の霊場です。

参道石段中程の両側には、日蓮大聖人が自らお手植えになられた4本の杉古木があり、石段の先、仁王門には、鎌倉時代を代表する仏師・運慶の作と伝えられる「密迹(みっしゃく)金剛」・「那羅延(ならえん)金剛」の二体の仁王像が境内を護っています。

・祖師堂

仁王門をくぐった先、正面に建つ「祖師堂」は日蓮大聖人の直弟子である六老僧の一人、大国阿闍梨(あじゃり)日朗上人によって開創され、加賀藩三代藩主・前田利常公の母君(ははぎみ)、寿福院お千世の方(かた)の寄進により、寛文5(1665)年に完成した由緒ある御堂です。

-- ロープウェイでご参拝される方はこちらから --

・仁王門

参道やロープウェイで到着したとき、 まず始めに目に飛び込んでくる建物。二体の仁王様が境内を護っています。

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |