| 2025/05/30(嬥)-06/02(寧) 乽幍柺嶳噣宧怲堾丒墱偺堾噥乿嶲寃丂<2/12> |

丂

丂仭2025擭07寧09擔11:01

丂5/30乣6/2娫偱丄僲儞價儕偲乽幍柺嶳噣宧怲堾丒墱偺堾噥乿偵嶲寃偱偟偨(04)

丂偍枩偺曽偺曟強偼丄杮墦帥杮摪偺嵍懁(惣懁)偵埵抲偟丄曮飧報搩偼憇楉偱梇戝偱偁傝傑偟偨丅

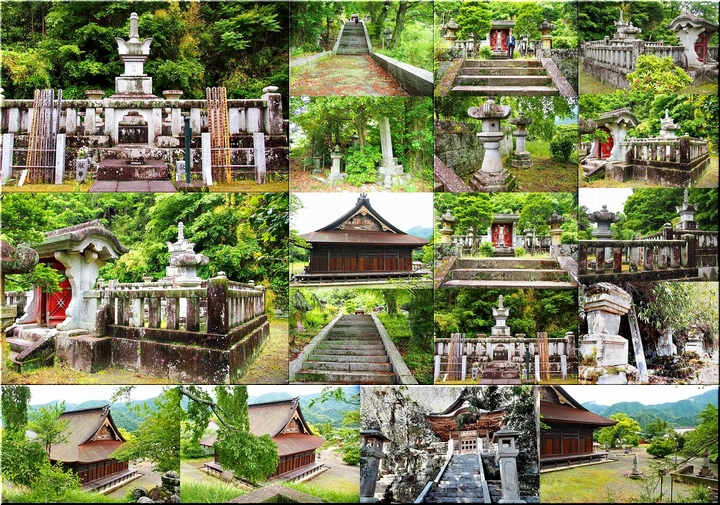

丂仧亂導巜掕暥壔嵿亃摽愳壠峃懁幒梴庫堾曟強

丂--- https://www.town.minobu.lg.jp/bunka/rekishi/2017-0901-syougai-youzyuinbosyo.html ---

丂巜掕擔丗暯惉20擭5寧8擔

丂強嵼抧丗戝栰839

丂強桳幰丗杮墦帥

丂-- 奣愢 --

丂杮墦帥(傎傫偺傫偠)偵偼丄摽愳壠峃懁幒梴庫堾偺曟強偑偁傞丅梴庫堾偼丄偍枩偺曽偲屇偽傟丄摽愳屼嶰壠偺偆偪丄婭埳壠偺斔慶棅愰丄悈屗壠偺斔慶棅朳偺惗曣偱偁傝丄悈屗墿栧偙偲摽愳岝殯偺慶曣偵偁偨傞丅偍枩偺曽偼丄擬怱側擔楡廆偺怣幰偲偟偰抦傜傟丄杮墦帥傪憂寶偟偨怱惈堾擔墦忋恖(偵偪偍傫偟傚偆偵傫丄恎墑嶳媣墦帥擇廫擇悽)偵婣埶偟丄摨廆偺棽惙偵婑梌偟偨丅偦偺偨傔丄姲塱17擭(1640)偵偼偦傟傑偱彈恖嬛惂偱偁偭偨恎墑偺幍柺嶳偵弶傔偰嶲寃傪壥偨偟丄彈惈偺搊嶳傪夝嬛偝偣傞偒偭偐偗傪嶌偭偨丅

丂杮墦帥偼擔楡廆桼弿帥堾(杮嶳)偺堦偮偱丄擔墦忋恖偑丄宑挿朄擄偵傛傞孻傪柶傟偨偺偪丄宑挿14擭(1609)偵戅塀偟偰戝栰偺抧偵憪埩傪寢傫偩偙偲偵巒傑傞丅惓曐3擭(1646)偵偼峕屗枊晎戞3戙彨孯摽愳壠岝偐傜260愇梋偺帥椞傪梌偊傜傟丄宑埨3擭(1650)偐傜偼婭廈斔庡摽愳棅愰偵傛偭偰摪塅偺憿塩丄夵廋偑峴傢傟丄彸墳4擭(1655)偵偼棊惉傪傒偨丅

丂偍枩偺曽偼丄摽愳壠峃偺巰屻丄棊敮偟偰梴庫堾偲徧偟丄媣墦帥(恎墑挰)傗抮忋杮栧帥(搶嫗搒)偺曐岇偵恠偔偟偨偑丄彸墳2擭(1653)8寧21擔偵丄峕屗偺婭廈斔揁偱巰嫀偟偨丅婭廈斔庡棅愰偼丄梴庫堾偺堚尵偵傛傝丄杮墦帥偵憇楉偱梇戝側曮飧報搩(傎偆偒傚偆偄傫偲偆)傪寶棫偟丄曥採傪挗偭偨丅

丂曮飧報搩偼娭惣宍幃偱丄惓柺偺愇栧偲廃埻偺嬍奯偺嵶岺偼導撪偱偼椶椺偑側偔丄婭廈斔偑攈尛偟偨愇岺偺庤偵傛傞傕偺偲悇掕偝傟偰偄傞丅嵽椏偺屼塭愇偼丄寚懝晹埵傕側偔丄嬤悽弶婜偺戝柤曟偲曟惂傪抦傞忋偱婱廳側帒椏偲偄偊傞丅傑偨丄摉帪丄嵟忋媺偺媄弍傗晹嵽偵傛傝憿傝偩偝傟偨傕偺偱丄摽愳壠偺惙帪傪幟偽偣傞丅

丂曟強偵偼曮飧報搩(壴浖娾丒崅偝4.55m)丄嬍奯乮壴浖娾乯丄愇栧(暯搨栧丒壴浖娾乯丄愇摃饽(偄偟偳偆傠偆)丄庤悈岱乮偪傚偆偢偨傜偄乯丄曟強廃曈偵婭廈摽愳壠嫙梴搩3婎丄愇摃饽16婎丄愇抜丄愇奯偑偁傞丅

丂乧偲丄偙傫側噣摽愳壠峃懁幒梴庫堾曟強噥偱丄塱偄楌巎傪姶偠傑偡棫攈側偍曟偱偁傝傑偟偨丅

丂偙偺噣梴庫堾曟強噥偺僗僌惣懁偵偼噣婭廈摽愳壠嫙梴搩噥偑懚嵼偟丄偦偺惣懁偵偼噣擔墦忋恖屼昣噥傕懚嵼偟傑偡偺偱偡偗偳丄偙傟傑偨夋憸偵擺傔傑偡偺傪幐擮偲尵偆偐嶲寃偟傑偣傫偱偟偨丅

丂屻擔傑偨丄偄偮偺擔偐丄杮墦帥傪朘傟傑偡婡夛偑偁傝傑偟偨傜偍嶲傝偟偨偄偲巚偄傑偡(^-^)//"

丂仧擔墦忋恖

丂--- 弌揟:僼儕乕昐壢帠揟亀僂傿僉儁僨傿傾(Wikipedia)亁---

丂擔墦(偵偪偍傫丄尦婽3擭(1572擭)-姲塱19擭3寧5擔(1642擭4寧4擔))偼丄峕屗帪戙慜婜偺擔楡廆偺憁丅帤偼嬆弴丅崋偼怱惈堾丄堦摴丅惄偼愇堜丅嫗搒偺弌恎丅

丂-- 棯楌 --

丂庴晍巤偺棫応傪偲傞杮枮帥偺擔廳偵巘帠偟偨丅摽愳壠峃偺懁幒丒梴庫堾(偍枩偺曽)偺婣埶傪庴偗傞丅

丂1600擭(宑挿5擭)斞崅抙椦偺島庡偲側傞丅1608擭(宑挿13擭)峕屗忛偱峴傢傟偨忩搚廆偲擔楡廆偲偺廆榑(宑挿廆榑)偱擔楡廆偼攕幰偲側偭偨丅偦偺屻丄摽愳壠峃偼乽擮暓柍娫乿偼宱揟偵側偄嬻榑偲偟偰丄擔楡廆偺杮嶳帥堾偵懳偟偰惥忬偺採弌傪敆偭偨丅擔墦偼擔楡偺嫵偊偱偁傞乽巐売奿尵乿傪幪偰傞栿偵偼偄偐偢丄惥忬偺採弌傪嫅傫偩丅摽愳壠峃偼柦椷偵媡傜偆杁斀幰偲偟偰埨攞愳壨尨偱狩孻偵張偦偆偲偟偨丅擔墦偵婣埶偟偰偄偨梴庫堾偼丄摽愳壠峃偵扱婅偟孻偺幏峴偼嫋偝傟偨丅宑挿14擭(1609擭)偵偼尰嵼偺恎墑挰戝栰偵杮墦帥傪憂寶偟偨丅杮墦帥偼屻偵梴庫堾傪惗曣偲偡傞摽愳棅愰丒摽愳棅朳偵傛傝惍旛偝傟丄梴庫堾偺曟強偑強嵼偟偰偄傞丅

丂1630擭(姲塱7擭)峕屗忛偱峴傢傟偨庴晍巤攈偲晄庴晄巤攈偲偺懳榑(恎抮懳榑)偱晄庴晄巤攈傪攋傝丄抮忋杮栧帥偵擖嶳偟偨丅1631擭(姲塱8擭)姍憅偺晄擇埩偵塀惐偟偨偑丄梴庫堾傪偼偠傔懡偔偺怣幰偑朘傟偨偲偄偆丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂仭2025擭07寧10擔13:31

丂5/30乣6/2娫偱丄僲儞價儕偲乽幍柺嶳噣宧怲堾丒墱偺堾噥乿偵嶲寃偱偟偨(05)

丂杮墦帥偱偺偍嶲傝傪廔偊傑偡偲丄師偵岦偐偄傑偡偺偑噣擔楡廆曮阙嶳 嬀殺朧噥偱偁傝傑偡丅

丂崱傑偱憤杮嶳噣媣墦帥噥偵岦偐偄傑偡帪偵偼丄帪偨傑丄崙摴52崋慄(恎墑僶僀僷僗)傪憱峴偟媣墦帥憤栧傊偲岦偐偭偰偍傝傑偟偰丄偦偺嵺偵噣嬀殺朧噥嶳栧慜傪墶栚偵捠夁偟側偑傜丄乽婡夛偑偁傟偽丄偄偮偺擔偐朘傟偰傒傛偆乿偲偺偙傫側憐偄偑偁傝傑偟偨丅偦傟偩偗偵丄崱夞儎僢偲朘傟傑偡婡夛摓棃偱彮乆婐偟偝傕(^-^)/

丂噣嬀殺朧噥嶳栧慜偵摓拝偟傑偟偨偗偳丄偼偰偝偰挀幵応偼丠

丂嶳栧慜偵摓拝偟廃曈傪僉儑儘僉儑儘偟偰偍傝傑偡偲丄嶳栧塃懁偵幵俀戜暘偑挀幵壜擻側僗儁乕僗偑(^_^)v

丂挀幵応偱偼側偄偺偱偟傚偆偗偳丄抁帪娫偺挀幵偱偡偐傜丄噣傑偀僀傿偐噥偲挀傔傑偡帠偵丅

丂嶳栧榚(嵍懁)偵偼噣恎墑挰巜掕巎愓乽撿晹巵娰毈乿噥偺愢柧斅偑乧

丂仧亂挰巜掕巎愓亃撿晹巵娰毈

丂--- https://www.town.minobu.lg.jp/bunka/rekishi/2023-1205-1116-32.html ---

丂巜掕擔丗徍榓44擭9寧12擔

丂強嵼抧丗攡暯

丂強桳幰丗嬀墌朧

丂帪丂戙丗姍憅乣幒挰

丂旛丂峫丗亀挰巎愓 撿晹巵娰愓亁

丂-- 奣愢 --

丂撿晹榋榊幚挿偼丄撿晹杚偺杒敿暘攇栘堜斞栰偺椞庡偲偟偰嫃娰傪攇栘堜嫿攡暯偵抸偄偨丅娰毈偼攡暯偺廤棊傛傝堦抜崅偄嶳悶偵埵抲偟丄昗崅栺258m偱40m巐曽偺斾妑揑峀偄暯扲抧偲側偭偰偄傞丅嬀墌朧偼幚挿偺師抝偺壆晘傪偦偺傑傑帥堾偵夵傔偨傕偺偲揱偊傜傟偰偄傞丅徍榓58擭(1983)偵偼乽偍偐傑偳愓乿偲屇偽傟傞偲偙傠偱敪孈挷嵏偑幚巤偝傟丄杧棫拰寶暔愓傗12悽婭枛崰偺搚婍偑弌搚偟偨丅旜崻忋偺嫹偄僥儔僗偵壆晘偑偁偭偨偲傕峫偊偵偔偔丄敪孈挷嵏偺惉壥偐傜傕壆晘愓傪幚徹偡傞偵偼帄偭偰偄側偄丅傑偨丄幚挿岞埲壓敧悽偺撿晹巵偼奣偹200擭娫偙偺娰毈傪杮嫆偲偟偨偲傕杒曽偺攇栘堜廤棊攚屻偺嶳傪壆晘愓偲偟偨偲偄偆揱彸偑偁傞丅

丂仧撿晹巵娰愓(恎墑挰)

丂--- https://www2u.biglobe.ne.jp/~ture/nanbuumedairakai.htm ---

丂強嵼丗嶳棞導撿嫄杸孲恎墑挰攡暯

丂岎捠丗俰俼恎墑慄恎墑墂傛傝僶僗嬀墌朧壓幵

丂楌巎丗撿晹巵偼峛斻尮巵偺堦懓偱偁傞壛夑旤墦岝偺巕岝峴偑偙偺抧偺強椞傪摼偰撿晹傪柤忔偭偨偙偲偵巒傑傞丅

丂暥帯屲擭(1189)丄岝峴晝巕偼尮棅挬偵廬偄墱廈摗尨巵惇敯偵嶲壛丄愴岟傪棫偰墱廈偵強椞傪梌偊傜傟偑丄偙傟傪婡偵岝峴偼墱廈偵壓岦丄峛斻撿晹巵偼巕幚挿偑宲偖偙偲偵側傞丅

丂幚挿偼偙偺攡暯偵娰傪峔偊丄帯惌偵摉偨偭偨偲偄偆丅偦偺屻幚挿偼擔楡惞恖偵怺偔婣埶丄暥塱廫堦擭(1274)強椞傪婑恑偟偰擔楡傪彽偒奜岇偵搘傔偨丅

丂堦尵丗撿晹巵娰愓偼恎墑嶳媣墦帥偺撿偺戜抧忋偵偁偭偨偲偝傟丄尰嵼偼嬀墌朧偲側偭偰偄傞丅嬀墌朧偼幚挿偺師抝偑偦傟傑偱偺娰偐傜帥偵夵傔偨偲偝傟傞丅

丂偨偩巆擮側偑傜堚峔偼妋擣弌棃偢丄嬀墌朧偺慜偺愢柧斅丄峏偵壓偭偨強偵棫偭偰偄傞愇旇偑偦偺抧偑娰愓偲偄偆偙偲傪帵偡偽偐傝偱偁傞丅

丂乧偲偺帠偱丄撿晹巵娰愓偑噣嬀墌朧噥偲側偭偰偄傑偡傛偆偱偁傝傑偡丅

丂偲偵偐偔丄擮婅姁偄噣嬀墌朧噥偵偍嶲傝偱偡丅偙偙偱傕傑偨杮摪偱偺偍嶲傝傪廔偊傑偡偲丄峴堖偵屼庨報傪偍婅偄偱偡丅偍忋恖丄戝曄挌擩偱偛恊愗側曽偱丄峴堖傪嶨偵偨偨傫偱偍傝傑偟偨偺偵丄僉儗僀偵偨偨傒捈偟偰栠偟偰壓偝偄傑偟偨丅

丂壟偝傫偲GONsan偼丄偨偩偨偩嫲弅偡傞偽偐傝丅

丂偍拑傪懻偒側偑傜噣嬀墌朧噥偺楌巎傕彮偟偍榖偟捀偒傑偟偨丅

丂埲慜偐傜朘傟傛偆偲巚偭偰偍傝傑偟偨偩偗偵丄嶲寃偑姁偄丄偦偺忋丄偍忋恖偺偛挌擩丒偛恊愗側偛懳墳偱丄偄傖偄傖戝姶寖偺GONsan側偺偱偁傝傑偟偨(^-^)//"

丂仧嬀墌朧

丂--- 弌揟:僼儕乕昐壢帠揟亀僂傿僉儁僨傿傾(Wikipedia)亁---

丂嬀墌朧(偒傚偆偊傫傏偆)偼丄嶳棞導撿嫄杸孲恎墑挰攡暯偵偁傞擔楡廆偺帥堾丅恎墑嶳媣墦帥偺嶳撪巟堾偺堦偮丅捠巘朄墢丅揤慠婰擮暔嬀墌朧偺僒僋儔偱抦傜傟傞丅廆栧巎愓丅

丂楌巎 -- 攇栘堜幚挿偺揁偵擔戜(攇栘堜挿巵偺巕偱梒柤偼弔壋娵)偑憂寶偟偨丅

丂仧嬀墌朧(偒傚偆偊傫傏偆)

丂--- http://minobu.info/kyuuminobuchou/kyouenbou.html ---

丂嬀墌朧偼恎墑嶳撪巟堾偺堦偮偱丄杮堾戞屲悽擔戜忋恖偑奐偐傟偨傕偺丅

丂擔戜忋恖偼攇栘堜挿巵岞偺戞擇巕偱梒柤傪弔壋娵偲柤晅偗傜傟偰偄傑偟偨丅偦偟偰斢擭丄攇栘堜幚挿岞偺屼娳揁傪夵傔偰帥偲偟偰嬀墌朧偲柤晅偗丄幚挿岞傪弶慶偲偟丄屼帺恎偼戞擇戙栚偱偁傞偲徧偝傟傑偟偨丅

丂偡側傢偪擔楡戝惞恖偵恎墑嶳慡嶳傪婑恑偝傟偨幚挿岞偑丄屼惗妶偵側傝戝惞恖偑偍偨偯偹偟偨揁偑嬀墌朧偲側偭偨偺偱偡丅

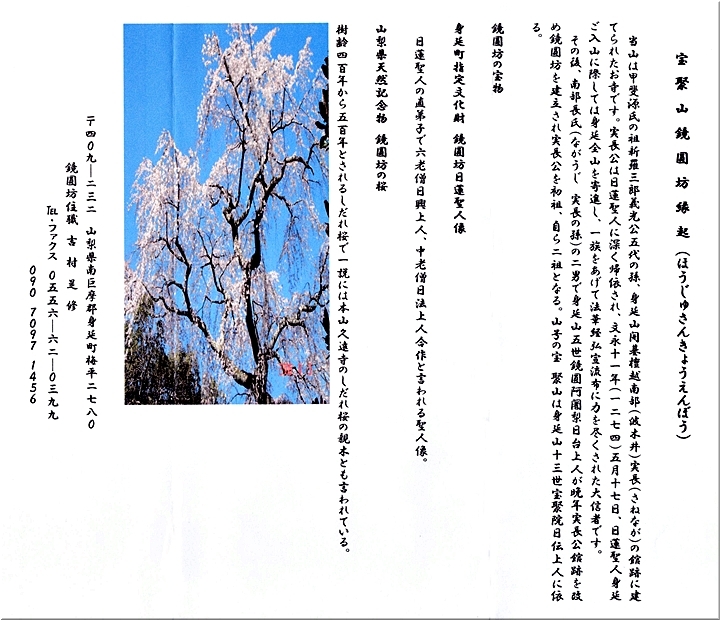

丂仧曮阙嶳 嬀殺朧

丂--- https://kyouenbou.com/ ---

丂擔楡惞恖偑斢擭恎墑嶳偵擖嶳偝傟傞偵摉偨傝丄恎墑嶳慡嶳傪屼婑恑偝傟偨峛斻尮巵偺堦攈撿晹幚挿岞偺娰傪偍帥偲偟偨偺偑嬀墌朧偱偡丅

丂擔楡惞恖恎墑嶳嵼拞偺愜偼岤偔巟墖偝傟嵟屻丄搶嫗抮忋偵墬偄偰朣偔側傞帪偼帺暘偺偍崪偼曟偼昁偢恎墑嶳偵寶棫偡傞條偵偲堚尵偝傟傞掱擔楡惞恖偵恠偔偝傟偨戝抙壠偱偡丅楌巎揑偵傕廳梫側嫆揰偲偟偰擔楡廆傛傝廆栧巎愓偵巜掕偝傟偰偍傝傑偡丅

丂仧嬀殺朧 墢婲

丂--- https://kyouenbou.com/aboutus/ ---

丂嬀墌朧(偒傚偆偊傫傏偆)偼丄嶳棞導撿嫄杸孲恎墑挰攡暯偵偁傞擔楡廆偺帥堾丅恎墑嶳媣墦帥偺嶳撪巟堾偺堦偮丅捠巘朄墢丅揤慠婰擮暔嬀墌朧偺僒僋儔偱抦傜傟傞丅廆栧巎愓丅攇栘堜幚挿偺揁偵擔戜(攇栘堜挿巵偺巕偱梒柤偼弔壋娵)偑憂寶偟偨丅

丂擔楡惞恖偑斢擭恎墑嶳偵擖嶳偝傟傞偵摉偨傝丄恎墑嶳慡嶳傪屼婑恑偝傟偨峛斻尮巵偺堦攈撿晹幚挿岞偺娰傪偍帥偲偟偨偺偑嬀墌朧偱偡丅

丂擔楡惞恖恎墑嶳嵼拞偺愜偼岤偔巟墖偝傟嵟屻丄搶嫗抮忋偵墬偄偰朣偔側傞帪偼帺暘偺偍崪偼曟偼昁偢恎墑嶳偵寶棫偡傞條偵偲堚尵偝傟傞掱擔楡惞恖偵恠偔偝傟偨戝抙壠偱偡丅楌巎揑偵傕廳梫側嫆揰偲偟偰擔楡廆傛傝廆栧巎愓偵巜掕偝傟偰偍傝傑偡丅

丂帥曮偲偟偰偼恎墑嶳偱堦斣嵟屆偺擔楡惞恖憸

丂撿杒挬婜偵傑偱慿傞傕偺偱恎墑挰暥壔嵿偵巜掕偝傟偰偍傝傑偡丅杮摪偺棤偺嶗偺栘偼庽楊500擭埲忋偲偄傢傟傞巬悅傟嶗丄堦愢偵偼恎墑嶳媣墦帥撪偺巬悅傟嶗偺恊栘偵側偭偨偲傕尵傢傟偰偍傝傑偡丅

丂枖丄擔楡惞恖撿晹岞娰(尰嬀墌朧)偵壓岦偺帪丄偨傑偨傑嫗搒傛傝棃偰偄偨桳柤側夋攲偵擔楡惞恖帺夋憸傪昤偐偣傛偆偲偟偨帪丄梋傝偺埿岝偵捈帇弌棃偢悈柺偵幨偭偨巔傪昤幨偟偨偲尵偆悈嬀偺慶巘偺偄傢傟偲側偭偨堜屗側偳懠偵傕峕屗帪戙偵傑偱壓偑傝傑偡偑奺庬帥曮偑偁傝傑偡丅

丂仦崙摴52崋慄僶僀僷僗増偄丄擔楡廆丒嬀墌朧偵弶嶲攓

丂-- 嬀墌朧偺岥僐儈 --

丂岥僐儈傪搳峞丗2023擭8寧22擔

丂晉巑愳塃娸偱丄恎墑挰偺挰傪塈夞偡傞傛偆偵僶僀僷僗偑偱偒偰偐側傝偨偮偑丄摉奩帥偼丄幵偱僶僀僷僗傪憱峴拞丄偄偮傕捠傝夁偛偟偰偟傑偄婥偵側偭偰偄傑偟偨丅崱夞丄弶傔偰嶲攓偡傞丅擔楡廆偺捈宯偺朧偲偄偆偙偲偱墢婲偼傢偐傝傑偣傫丅媣墦帥偺嫬撪偵傕丄擔楡廆偺帥偑戲嶳偁傝丄偙偺帥偼丄媣墦帥偺嫬撪偐傜棧傟偰偄傞偺偱丄彮偟堄奜偵巚傢傟偨丅幵傪抲偔偺偵挀幵応偼側偔丄抁帪娫偺嶲攓偱偟偨丅(僗儅儂偱幨恀傪嶣偭偨偑丄僷僜僐儞偵堏摦偑丄晄嬶崌偱丄師夞幨恀傪嶣傝偨偄偱偡)丅嶗偺婫愡偑僀僀傒偨偄偱偡偺偱丄嵞搙丄朘栤偟偨偄丅

丂朘栤帪婜丗2023擭7寧

丂- WEB忋偵偼丄偙傫側岥僐儈傕偁傝傑偟偨偗偳丄傆傫丄傆傫丄奆偝傫丄嬀墌朧偺嶳栧慜傪捠傝傑偡偲丄帡偨傛偆側憐偄偑惗偠傑偡傛偆偱偡僱(^.-)仚 -

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂仭2025擭07寧11擔22:53

丂5/30乣6/2娫偱丄僲儞價儕偲乽幍柺嶳噣宧怲堾丒墱偺堾噥乿偵嶲寃偱偟偨(06)

丂嬀殺朧偱偺偍嶲傝傪廔偊丄帪崗傪妋擣偟傑偡偲丄13:17丅

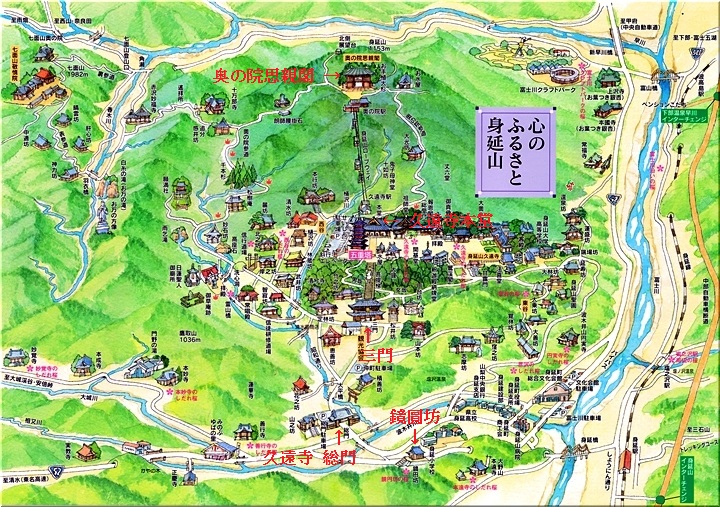

丂崱栭偺廻傊偺僠僃僢僋僀儞傑偱丄枹偩俁帪娫偽偐傝偁傝傑偡偺偱丄抶傟偽偣側偑傜擔楡廆憤杮嶳噣媣墦帥噥偦偟偰丄墱偺堾噣巚恊妕噥偵嶲寃偱偡丅嬀殺朧偐傜偱偡偲15暘掱搙偱摓拝偲巚偄傑偡丅

丂幨恀偼嶣傟傑偣傫偱偟偨偗偳噣媣墦帥憤栧噥傪愽傝噣媣墦帥嶰栧噥墶偺挀幵応偵偲摓拝偱偡丅

丂WEB忋偱丄噣媣墦帥嶰栧噥噣崙巜掕揤慠婰擮暔 恎墑挰僽僢億僂僜僂斏怋抧噥傪専嶕偟傑偟偨傜丄偙傫側婰嵹偑偁傝傑偟偨(^-^)//"

丂仧寬媟偺庣傝恄両擔壸忋恖偺撲偑巆傞憇戝側恎墑嶳嶰栧偼尒強枮嵹

丂--- https://shukuken.com/minobu-sanmon ---

丂奆偝傑偙傫偵偪偼丅恎墑嵼廧偺備傞恎墑偱偡丅杮擔偼恎墑嶳偺僔儞儃儖揑懚嵼偱傕偁傞嶰栧偵偮偄偰偛徯夘偟傑偡丅

丂恎墑嶳偺嶰栧偼乽擔杮嶰戝嶰栧乿(彅愢偁傝丅懠擇僇強偼嫗搒偺撿慣帥丄抦壎堾)偲屇偽傟傞傛偆偵丄戝曄戝偒偔棫攈側栧偱丄娫岥偼13娫(栺23.5M)墱峴偒偼5娫(栺9M)丄崅偝偼7忎(栺21M)偵傕媦傃丄2018擭偵崙偺桳宍搊榐暥壔嵿偵巜掕偝傟傑偟偨丅

丂偦偺憇戝側憿傝偵懡偔偺嶲攓偺曽偼懌傪巭傔傜傟丄栧偺椉榚偵偼恗墹條偑嵘傒傪偒偐偣丄栧偺極忋偱偼偍庍夀條偲廫榋梾娍條偑尒庣傝傑偡丅

丂側偤乽嶳栧乿偱偼側偔乽嶰栧乿側偺偐丅乽嶰栧乿偲偼乽嶰夝扙栧乿偺堄枴偱丄暓嫵偺嫵媊偺屽傝偺撪梕偱偁傞乽嬻丒柍憡丒柍婅乿傪昞傢偟偰偄傑偡丅娙棯偵昞尰偡傞偲丄乽嬻乿偼丄慡偰偺懚嵼丄尰徾偼幚懱傪帩偨側偄偙偲偐傜乽傕偺偛偲偵偙偩傢傜側偄偙偲乿丄乽柍憡乿偼丄乽嬻乿偱偁傞備偊偵嵎暿偑側偄丄偮傑傝乽尒偐偗偱嵎暿偟側偄偙偲乿丄乽柍婅乿偼丄乽柍憡乿偱偁傞備偊偵偦傟傜偼媮傔婅偆傛偆側梸朷偺懳徾偱偼側偄丄偮傑傝乽梸朷偺傑傑媮傔側偄乿偙偲偱偡丅悽偺拞偺條乆側幏拝傪庢傝暐偭偰杮摪偵帄傞栧偲偟偰嶰栧偑懚嵼偟偰偄傞偺偱偡丅

丂嶰栧傪偔偖傞帠偱懎悽偺條乆側幏拝傪庢傝暐偄丄極忋偱尒庣傞偍庍夀條丄廫榋梾娍條偵曥採傊偲懕偔摴偵桿偭偰偄偨偩偒丄嶰栧偺愭偵偁傞曥採掤(桳柤側媫奒抜)偱曥採傊偲嬤偯偒丄媣墦帥嫬撪偲偄偆忩搚偵摓払偡傞丄偲偄偆峔憿偑惉傝棫偭偰偄傑偡丅

丂曥採掤偼偁傑傝偵傕媫側奒抜側偺偱丄偦傟傪旔偗偰幵偱惣扟偐搶扟偐傜媣墦帥傊忋偑傜傟傞曽偑懡偄偱偡偑丄暓嫵揑側堄枴傪峫偊偨帪偵偼丄惀旕丄嶰栧傪愽傝丄曥採掤傪忋偭偰傒偰偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅

丂-- 嶰栧偵擺傔傜傟偰偄傞傢傜偠偺撲 --

丂偲偙傠偱丄嶰栧傪偍嶲傝偡傞偲偨偔偝傫偺傢傜偠偑擺傔傜傟偰偄傞偙偲偵婥偯偐傟傞曽傕懡偄偲巚偄傑偡偑丄偙傟偼嶰栧偵傑偮傢傞揱愢偵傛傞傕偺偱偡丅

丂恎墑嶳偺嶰栧偵偼丄偐偮偰恗墹憸偑側偄帪婜偑偁偭偨偲傕尵傢傟偰偍傝丄偙傟傪扱偄偨拞嶳朄壺宱帥偺擔桽忋恖偺掜巕丄榋塝暯師榊偺柌枍偵丄恀尵廆偺柤檵偱偁傞徧柤帥(墶昹巗嬥戲嬫)偺恗墹憸偑昞傟乽巹偼恎墑嶳偱恖乆偺庣傝恄偵側傝偨偄丅偍傑偊偺椡偱巹傪恎墑嶳傑偱塣傫偱偍偔傟乿偲丄崘偘偨偲偄偄傑偡丅

丂暯師榊偼憗懍徧柤帥傪朘偹丄恗墹憸偺榖傪偟傑偟偨偑丄庴偗擖傟傜傟傞偼偢傕偁傝傑偣傫丅偦偙偱丄埻岄偑戝岲偒偩偭偨徧柤帥偺廧怑偵恗墹憸傪偐偗偰偺埻岄偺彑晧傪挧傒丄婥敆偺彑棙傪偍偝傔偰恗墹憸傪彑偪庢傝傑偟偨丅

丂暯師榊偼撽傪傕偭偰偙偺7広2悺(2M挻)傕偁傞恗墹憸擇懱傪堦搙偵攚晧偄丄嶰擔嶰斢(堦斢偲傕)偐偗偰恎墑嶳偵塣傫偩偲偄偆揱愢偑巆偭偰偄傑偡丅偦偺堊丄嶰栧偺恗墹條偼寬媟偺庣傝恄偲偝傟丄偨偔偝傫偺傢傜偠偑曭擺偝傟傞傛偆偵側傝丄尰嵼偼嶰栧偱寬媟偺偍庣傝傕斝晍偝傟偰偄傑偡丅

丂偪側傒偵丄偙偺暯師榊偼摉帪偺朄庡嗲壓偵傛傝擔壸偲偄偆柤傪梌偊傜傟丄扟拞偺墑氭帥偱傕寬媟偺恄條偲偟偰釰傜傟偰偄傞懠丄墶昹偺忋峴帥偵偼擔壸忋恖偑恎墑嶳偵恗墹憸傪擺傔偨婣傝偵帩偪婣偭偨偲偄偆僇儎偺栘偑崱傕栁偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂擔壸忋恖偼杮摉偵堦恖偱恗墹憸傪扴偄偱棃傜傟偨偺偐丅偳偺帪戙偺弌棃帠側偺偐丄嶰栧偼婔搙偐偺壩嵭偵尒晳傢傟偰偄傞傕偺偺丄偙偺戝偒側恗墹憸偑壩嵭偺搙偵擄傪摝傟懕偗傞偙偲偑弌棃偨偺偼側偤側偺偐摍丄撲偼崱傕夝偗側偄傑傑偩偦偆偱偡丅

丂-- 嶰栧偺偛奐挔擔 --

丂偝偰丄恎墑嶳偺嶰栧偼婎杮揑偵偼8寧偺7擔丄媽楋偺幍梉偺擔偺屼奐挔偲側傝傑偡偑丄偦傟埲奜偱偼偍帥偝傫偺偛徯夘傗丄偁傞掱搙傑偲傑偭偨恖悢偱偺帠慜怽偟崬傒偵傛傝屼奐挔偟偰偄偨偩偗傞偦偆偱偡丅傑偨丄峴帠偑偁傞嵺偵偼屼奐挔偝傟偰偄傞偙偲傕偁傝傑偡偺偱丄極忋偺斷偑奐偐傟偰偄傞偺傪尒偐偗偨応崌偼偍惡傪偐偗偰傒傜傟偰傕傛傠偟偄偐偲巚偄傑偡(嶰栧偼嶰栧幬傔岦偐偄偺宐慞朧偝傫偺娗棟偱偡丅揹榖斣崋0556(62)0078)丅

丂極忋偺屼憸側偳偼嶣塭嬛巭側偺偱丄幨恀傪偍尒偣偡傞偙偲偑弌棃側偄偺偑巆擮偱偡偑丄棫攈側庍懜憸偺懠丄偢傜傝偲暲傇廫榋梾娍憸偼埑姫偱偡丅惀旕僞僀儈儞僌傪崌傢偣偰丄偍嶲傝偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅懎愢偱偡偑丄廫榋梾娍憸偺偆偪丄堦恖偼帺暘偵帡偰偄傞婄偑偁傞偲偐丅

丂傑偨丄偙偺嶰栧極忋偵帄傞偲偭偰傕嫹偄奒抜傪忋傞懱尡傪偡傞偺傕椙偄宱尡偱偡丅摢傪傇偮偗偦偆偵側傝側偑傜丄恎傪幬傔偵偐偑傔偰攪偄忋偑傞傛偆偵楌巎偁傞寶憿暔偵忋偭偰偄偔偺偼儚僋儚僋偟傑偡丅搊傝愗偭偨屻偺嶰栧偺忋偐傜偺宨怓偼嵟崅偱偡丅偙偺挱傔傪尒側偑傜丄偍庍夀條偲廫榋梾娍條偺慜偱丄幏拝傪幪偰丄柍偺怱偱帪娫傪夁偛偟偰傒傞偺傕椙偄偱偟傚偆丅

丂仧亂崙巜掕揤慠婰擮暔亃恎墑挰僽僢億僂僜僂斏怋抧

丂--- https://www.town.minobu.lg.jp/bunka/rekishi/2017-0707-syougai-buppousou.html

丂巜掕擔丗徍榓12擭12寧21擔

丂強嵼抧丗恎墑惣扟丄搶扟丄忋擵嶳丄挰曽丄撿扟丄媣墦帥嫬撪

丂娗棟幰丗恎墑挰

丂旛丂峫丗亀嶳棞偺暥壔嵿 崙巜掕曇亁

丂-- 奣愢 --

丂僽僢億僂僜僂偼搶撿傾僕傾曽柺偵惗懅偟丄傢偑崙傊偼壞捁偲偟偰5寧崰偐傜搉偭偰偔傞丅暓朄憁栚丄暓朄憁壢丄暓朄憁懏偺堦壢乗懏偺撈摿偺塆偱偁傞丅懱偼旤偟偄惵椢怓偱丄摢偐傜庱偵偐偗偰偼棔崟怓丄攚拞偼擹偄惵椢怓丄梼偺拞墰偵偼惵敀怓偺栦偑偁傝丄偔偪偽偟偲懌偼愒偔丄墦偔偐傜偱傕尒暘偗傞偙偲偑偱偒傞捁偱偁傞丅柭偒惡偼僊儍乕僊儍乕偲晄婥枴側惡偱偁傞丅僽僢億僂僜僂搉棃惗懅抧偲偟偰丄媨忛導嫹栰恄幮丒婒晫導廈尨恄幮丒挿栰導屼妜懞庒媨敧敠幮偺嶰儠強偲偲傕偵崙偐傜巜掕偝傟偨慡崙揑偵挊柤側搉棃斏怋抧偱偁傞丅斏怋偑廔傢傞偲9寧枛崰偐傜10寧忋弡崰偵撿曽傊婣偭偰偄偔丅

丂仧恎墑嶳媣墦帥 - 嶰栧

丂--- 嶳棞導 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/R2-01290.html ---

丂嶰栧偼媣墦帥偺惓栧偲偝傟偰偄傑偡丅1642擭偵嵟弶偵寶偰傜傟偨傕偺偱丄挿擭偺壩嵭旐奞偵傛傝3搙偺嵞寶傪宱偰偄傑偡丅1907擭偵偼戝婯柾側夵廋偑姰椆偟偰偄傑偡丅

丂崅偝21儊乕僩儖丄暆23儊乕僩儖偺嫄戝側栧丅擔杮偺娭搶嶰戝栧偺堦偮偵悢偊傜傟偰偄傑偡丅

丂3偮偺奐岥晹傪帩偮帥堾偺栧(嶰栧)偼丄乽3偮偺夝曻乿偺栧偲傕屇偽傟偰偄傑偡丅嶰栧偺嶰偮偺奐岥晹偼丄偦傟偧傟乽嬻乿(偔偆傕傫)丄乽柍乿(傓偛傕傫)丄乽柍婅栧乿(傓偑傫傕傫)偺嶰偮偺夝扙偺堦偮傪昞偟偰偄傑偡丅嶰栧傪偔偖傞偲丄乽梸乿乽搟傝乿乽嬸乿偺嶰偮偺斚擸偐傜夝曻偝傟傞偲尵傢傟偰偄傑偡丅

丂

| 仼 栠傞丂丂Contents偵栠傞丂丂僩僢僾儁乕僕偵栠傞丂丂恑傓 仺 |