| 2025/05/30(金)-06/02(月) 「七面山〝敬慎院・奥の院〟」参詣 <3/12> |

■2025年07月12日23:13

5/30~6/2間で、ノンビリと「七面山〝敬慎院・奥の院〟」に参詣でした(07)

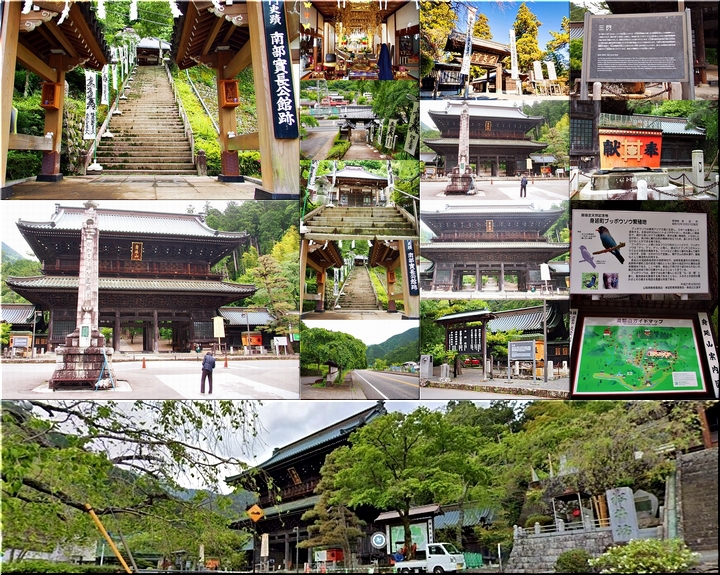

三門を潜り、いよいよ287段の〝菩提梯(ぼだいてい)〟を上がり〝久遠寺本堂〟を目指しますけど、無事、上りきれますでしょうか(^-^)

今まで久遠寺を訪れました際には、この三門からでなく、三門を通過し進んで行きますと、身延山ロープウェイ乗り場下に駐車場(せいしん駐車場)がありますので、ここに駐車。そして、駐車場からは〝斜行エレベーター〟を利用し、難無く久遠寺本堂へと上がっておりました。

が、今回は初めて、三門から菩提梯に挑戦です。三門から少し進みますと、スグ左手に〝竹之坊〟が。菩提梯挑戦前に参拝と言うか拝観です。

三門付近には〝本多日生上人像〟が…

◆本多(ほんだ)日生

--- http://soutairoku.com/07_douzou/30_ho/honda_nissyou.html ---

・生没年:慶応3年(1867)~昭和6年(1931)

・略 歴:姫路藩士国友堅次郎の次男として生まれる。幼名は長次。実家の菩提寺であった妙善寺の嗣子となる。明治12年得度して、聖応と改名。明治19年上京して哲学館に学び、若干23歳にして日蓮宗妙満寺派の教育部長となる。急進的な宗門改革を実行しようとしたため、明治25年宗門を一時追放される。顕本法華宗義布教所を各地に開き、明治35年に品川妙国寺住職。日蓮宗妙満寺派の派名を廃して、顕本法華宗の公称が認められ、明治38年には39歳にして管長となる。その後も管長に選ばれ、21年にわたり管長の地位にあった。その他、天晴会、地明会を組織して門下統合、布教につくした。著書には「大蔵経要義」十一巻など多数ある。

◆竹之坊(たけのぼう)

六老僧(日蓮聖人の6人の直弟子)の一人である日朗上人が開いた寺院。三門をくぐると左手に見える。本館と離れの部屋が用意されている。

湯葉やコンニャク、季節の野菜や山菜をつかった料理が好評。野菜は無農薬野菜を使用している。

◆竹之坊

--- 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』---

竹之坊(たけのぼう)は、山梨県南巨摩郡身延町身延にある日蓮宗の寺院。身延山久遠寺の宿坊として最古級の坊。潮師法縁。

・歴史

弘安3年(1280年)大国阿闍梨日朗(六老僧の一人)を開山に創建された。数度の移転を経て現在地に移転した。

明治20年(1887年)には中町より出火した火災が類焼し諸堂を焼失した。

・人物

妙性院(大久保長安の後室)夫の没後この寺で過ごし元和4年(1618年)に亡くなるとその庵が坊舎に転用された。

・旧末寺

日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼びならわしている。

正和山妙覺寺(富士宮市猫沢)

…と、こんな〝竹之坊〟でありました。

それでは、〝菩提梯〟に挑戦ですけど、WEB上で〝菩提梯〟を検索しますと、こんな記載がありました(^-^)//"

◆悟りへの石段!身延山随一の難所、菩提梯(ぼだいてい)に挑む

--- https://shukuken.com/minobu-bodaitei ---

身延山の中で最も「しんどい」場所。それが菩提梯(ぼだいてい)だと言って、過言ではないと思います。誰しもが菩提梯を前にすると「わあ~!すごい!!」と、驚きの声をあげます。引き返す人、果敢にチャレンジする人、脇道である男坂、女坂から上っていく人に分かれますが、前回特集した三門からの仏教的意味の流れとして、三門でお釈迦様、十六羅漢によって菩提に誘われ、菩提梯を上って悟りを得、久遠寺境内という浄土へ達するという流れには欠かせない存在です。

菩提梯は段差が大きく、非常に急な階段で、その段数は287段に及びます。「南無妙法蓮華経」のお題目、7文字を41遍唱えるとちょうど割り切れるため、 一段一段お題目を唱えながら上ると良いとされます。

菩提梯には踊り場がいくつか設けられていますが、踊り場ごとに自分が上ってきた階段を見下ろすか、ひたすら無心で登り、境内まで到達してから下を振り返るか、上り方に人生が表れる気がします。

私は後ろを振り返りながら鑿の跡が残る階段を、造立に携わった方々の苦労に想いを馳せ、15分ほどかけてゆっくりと登ります。一つ目の踊り場に達する前に心臓は鼓動を早くし始めますが、途中で合流する男坂に流されたくなる気持ちを抑えつつ、上りきった際に正面に見える久遠寺本堂の美しさにはいつも感動します。菩提梯を上がって無心になるというより、しんどさに誰しもが無心になる、という方が近いでしょう。

-- 菩提梯にまつわる親孝行のエピソード --

菩提梯が造立される以前は、三門から久遠寺までの間は急な斜面を登る坂しかなったそうで、それにまつわる親孝行のエピソードが残されています。

昔、佐渡の仁蔵(にぞう)という漁師が老いた母親を連れて念願の身延山詣でに来た際、あまりに急な坂だったため、母親を背負って上ったところ、母親が「ここに階段があったなら、さぞ良いだろうに」と呟きました。そこで仁蔵が発願して菩提梯を造ったというもので、それに伴う伝承もいくつか残されています。

ただ、歴史的な事実としてわかっていることは、佐渡の仁蔵が1632年頃に菩提梯の造立を発願し、「石一つ運んだ者には銭○貫文を与える」という立て札を立て、施主と労働力を募って多くの人々に菩提梯造立に寄与させ、およそ4ヶ月をかけて完成にこぎ着けたというものです(80年とする説もありますが、おおよその完成は4ヶ月であり、補修や追加工事などを含め、最終的に現在の形になったのが着工から80年後ということだと思います)。

仁蔵は功徳勲功を自分のものだけにはせず、自らの蓄えた財産をもとに、多くの人に働きかけ他の人にも徳を積ませたのです。

また、親孝行のエピソードの言い伝えでは仁蔵が佐渡金山の発見者であることになっていますが、それは佐渡金山側の史実と異なっています。残された資料によれば、仁蔵は佐渡金山の工事において大きな手柄をたて、徳川家康から「味方」の姓と「家」の字を授かった味方但馬家重のゆかりの何某かの人物なのではないかと、察することが出来るそうです。

資料には仁蔵が菩提梯造立を発願したきっかけは書いていませんが、言い伝えのように、母親がつぶやいたひとことをきっかけとした親孝行だったのかもしれず、本当のところはわかりません。いずれにしても、仁蔵の功績は大きいものだったのは間違いないでしょう。

現在も身延町内には菩提梯の石を切り出した場所が残っており、菩提梯造立に関わった全ての方々のご苦労が忍ばれます。

-- 菩提梯は気を付けてお登りください --

仏教的意義や歴史背景などを考えると是非上っていただきたい階段ではありますが、年に何度かはAEDの出番がある心臓破りの階段です。私も実際に上り切ったものの、具合が悪くなって横たわる方を何度か目にしています。体調の悪い方は無理せずに、男坂か女坂から上りましょう。

菩提梯に向かって右側、南部実長公の銅像がある脇から続くのが男坂、その手前に赤い橋がかかっているのは女坂です。男坂は菩提梯と交わりながら急坂を蛇行して本堂正面に出ますが、女坂は久遠寺境内の端、甘露門の下に出ます。

傾斜は女坂の方がゆるやかですが、距離が少し長くなります。坂道は男坂女坂とも舗装されていませんので、足下が滑りやすいことがあります。車移動も含め、ご自分の体力に見合ったルートを選択して下さい。

女坂の途中には、円台坊さんや学業にも御利益のあるという文殊稲荷さん、湧き水等がある他、男坂より木立の隙間から所々景色も楽しめます。さらに桜の時期にはご褒美のようにゴール付近に枝垂れ桜が待っていますので、散策気分でゆっくり上られてもよろしいでしょう。

ちなみにこの菩提梯。287段と昔からいわれていますが、実際に数えると286段しかないとか?はっきりしたことはわかりませんが、地震の影響や菩提梯に続く石畳の工事の際に最初の一段が埋まってしまったのでは、と推測されるそうです。確かによく見ると一番下に数センチほど、階段が顔を出しているのがわかります。上りながら、是非段数も数えてみてください!

■2025年07月13日23:30

5/30~6/2間で、ノンビリと「七面山〝敬慎院・奥の院〟」に参詣でした(08)

それでは、〝菩提梯〟に挑戦です。

「菩提梯に向かって右側、南部実長公の銅像がある脇から続くのが男坂、その手前に赤い橋がかかっているのは女坂です。男坂は菩提梯と交わりながら急坂を蛇行して本堂正面に出ますが、女坂は久遠寺境内の端、甘露門の下に出ます。」との事で、確かに〝赤い橋〟〝南部実長公の銅像〟がありましたネ。〝南部実長公の銅像〟近くには、〝菩提梯〟の説明板も(^.-)☆

◆身延山開基大檀越 南部實長公 銅像

日蓮聖人は文永11(1274)年5月17日、領主南部實長(波木井)公のお招きにより、この身延のお山にお入りになられました。

實長公は「今生は實長に及ばん程は見つぎ奉るべし、後生をば聖人助け給へ」とのお約束どおり、日蓮聖人ご在山の9年間一族をあげてご給仕されました。

また、公は「13里に四方の堺を立て今、日蓮聖人に之を寄附す」との置文をして、身延山を中心とした13里四方を日蓮聖人にご寄附され、子々孫々に亘り身延山を護ることを戒められ、永仁5(1297)年9月25日、76歳でお亡くなりになりました。

(実長は、身延全山を日蓮聖人に寄進した檀越。住んでいた地名から波木井公とも呼ばれています。実長公の尊像は波木井山円実寺にも安置されています。)

◆菩提梯(ぼだいてい)

26世日暹上人の寛永9(1632)年に、佐渡の住人仁蔵の発願によって完成したものです。

高さ104mで三門と本堂を一文字に結ぶ287段の石段は、南無妙法蓮華経になぞらえて7区画に分かれています。菩提梯とは覚りにいたる梯のことで、この石段を登りきれば、涅槃の本堂に至ることが出来ることから、覚りの悦びが生ずることを意味しています。

それでは、スタートし〝久遠寺本堂〟を目指します。

暫く黙々と上がって行きましたけど、途中、〝男坂〟と〝菩提梯〟が交わりました場所まで上がって来ますとギブアップ。嫁さんは、そのまま〝菩提梯〟を進んで行きたかったのでしょうけど、途中から〝男坂〟を進みます事に(^-^)

いゃいゃ、〝男坂〟の方が随分楽でありました。蛇行しながらではありますが、楽々と〝五重塔〟と〝大鐘〟の間にと到着です。上りきった正面が〝久遠寺本堂〟でありました(^-^)//"

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |