| 2025/05/30(金)-06/02(月) 「七面山〝敬慎院・奥の院〟」参詣 <1/12> |

■2025年07月06日22:46

5/30(金)~6/2(月)間で、ノンビリと「七面山〝敬慎院・奥の院〟」に参詣でした(01)

昨年の4月でしたか…「結婚50周年記念に山に登ろう…」と嫁さん。

50周年記念で、何で山登りを…と想いながらも「何処の山に登るの?」に返って来ましたのが〝七面山〟でありました(^.-)☆

うん、うん、そぅですネ、我が家の宗派は〝日蓮宗〟でありまして、総本山は〝身延山久遠寺〟で、久遠寺には何度も出掛けていますけど「七面山〝敬慎院・奥の院〟」には、今まで一度も参詣しました事はありませんでした。

で、これを良い機会にと、梅雨入り前に〝七面山〟に登ります事に(^.-)☆

未だ1年先に出掛けるのですけど、早々と日程は〝2025/05/30(金)~06/02(月)〟の4日間で、車で出掛けます事に決定です。

走行ルートは、「福山--山陽自動車道--新名神高速道--第二東海自動車道--新東名高速道--新清水JCT--中部横断自動車道--身延町--早川町」で、距離にして〝627km〟、所要時間は〝7時間39分〟。

行き先は、久遠寺周辺の古刹2ヶ寺・久遠寺・身延山奥の院・七面山〝敬慎院・奥の院〟のみで、三泊四日のノンビリとしたドライブ旅行を計画となりました。

そして、1年後の5/30(金)には、A.M.04:00丁度に我が家を出発となりました。

単調な自動車道の走行ですから、適当に食事・休憩を挟みながら、何度か嫁さんと運転を交代しながらの走行です。

嫁さんの運転で、GONsanはウトウトしておりましたら、いつの間にか〝中部横断自動車道〟に入っておりました。

Googleマップで確認しますと、身延町の手前に「道の駅なんぶ」がありますので、ここで昼食となりました。〝道の駅なんぶ〟到着は、A.M.11:15。福山を出ましてからの所要時間は〝7時間15分〟ですから、まぁ順調に走行して来ましたようであります(^.-)☆

少し早めの昼食を終え、道の駅内をブラブラしておりますと「南部氏展示室」の表示が眼に入りましたので、無料でもありますから入室です(^-^)//"

◆道の駅なんぶ

--- https://www.michinoeki-nanbu.com/concept/index.html ---

道の駅なんぶは、各種イベントの開催を通じ、町民と県内外からの来訪者の交流の場としての拠点施設、町の活性化の起爆剤として、地域を元気にする様々な知恵や工夫で、地域繁栄の拠点になります。

「水と緑が溢れるふれあい豊かな町」

山梨県の最南端に位置する南部町。北は身延町、東は富士宮市、南西は静岡市に隣接した県境の町です。

周囲には緑豊かな山々が連なり、町の中央を貫流する日本三大急流のひとつ「富士川」が流れており、平地から山間部に沿って集落が点在し、中山間地特有の景観を形成しています。

「静岡県と山梨県の交通の要衝」

交通は、国道52号線・県道・JR身延線など山梨県と静岡県を結ぶ主要幹線が地域内を貫いており、静岡県からの南の玄関口となります。

「〝道の駅なんぶ〟の特色」

〝道の駅なんぶ〟は、山梨県内21番目の「道の駅」です。当施設は国土交通省からの道路情報提供施設、24時間使用可能な公衆トイレ施設及び大型車専用駐車場等を整備しており、中部横断自動車道(平成31年夏頃開通予定)と国道52号双方の利用者がパーキングエリア及び災害時の一時避難所として利用できる国と町の一体型の道の駅です。

この立地を活かし、豊かな自然・景観や歴史、グルメなど、南部町の観光資源の情報発信を行っていきます。

「交流の拠点〝道の駅なんぶ〟」

〝道の駅なんぶ〟では、農産物販売所「なんぶ・村の駅」では、特選品「南部茶」をテーマに、南部茶のオリジナル商品はもちろん、南部茶や山梨の名産品を多数販売します。

お食事処でも南部茶の創作グルメや地元ご当地グルメを展開するなど、ここでしか味わえない〝グルメ〟、ここでしかできない〝体験〟を提供し、南部町の魅力を知るきっかけとなる「体感型」食のテーマパークを目指してまいります。

また、「南部氏展示室」や「キッズルーム・授乳室」、「ドッグラン」も設置するなど、家族で1日中楽しめる新たな観光スポットとして「町内外の交流の拠点」となることを目指します。

◆道の駅なんぶ

--- 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』---

道の駅なんぶ(みちのえき なんぶ)は、山梨県南巨摩郡南部町にある国道52号の道の駅。

・概要

山梨県内21番目、国道52号線沿いとしては4番目、南部町内ではとみざわに次ぐ2番目の道の駅となる。2017年11月17日に認定を受け、2018年4月27日に竣工し、2018年7月21日に開駅した。

国道52号南部バイパスと中部横断自動車道南部インターチェンジに隣接しており、一般道の道の駅だけでなく自動車道の当該区間は新直轄方式であることからパーキングエリアの代替施設としても機能する。また、災害時は避難所としても利用される。

指定管理者として静岡県熱海市に本社を置く株式会社TTCが運営し、「食のテーマパーク」として南部町特産の南部茶や焼津漁港から水揚げされたマグロを中心とした食事を提供しているほか、南部茶や南部町で採れた野菜、周辺市町村の特産品を販売している。

・施設

-- 建屋エリア --

午前9時から午後5時まで(レストランは午後4時まで)営業・利用可能(時期により営業時間の変動あり)。年中無休。

特産物販売所「なんぶ・村の駅」、レストラン「南部よろこび茶食堂」、南部氏展示室、観光情報室、情報発信コーナー、道の駅SPOT、キッズルーム、多目的室。

-- 屋外エリア --

24時間利用可能。情報発信拠点(屋外型モニター)、南部三郎光行公像、ドッグランエリア、芝生公園、多目的広場。

◆南部町(山梨県)

--- 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』---

南部町(なんぶちょう)は、山梨県南巨摩郡の町。山梨県の最南端に位置する。町の中央部を富士川が縦断するように流れる。

・概要 -- 陸奥国の南部氏の発祥地として知られる。江戸時代には舟運で栄えた。

・地理 -- 町の9割近くが森林地帯で、宅地と農地を合わせた比率は4%にも満たない。標高は富士川河岸で100m未満と山梨県では一番低い位置にある。

◆南部光行

--- 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』---

南部 光行(なんぶ みつゆき)は、平安時代後期から鎌倉時代前期にかけての武将。贈従三位。南部氏の始祖。

・略歴

加賀美遠光の三男。治承4年(1180年)、石橋山の戦いで源頼朝に与して戦功を挙げたため、甲斐国南部牧(現在の山梨県南巨摩郡南部町)を与えられた。このときに南部姓を称したという。建久元年(1190年)には頼朝に従って上洛し、その後自身は鎌倉に在住した。

また、『吾妻鏡』同年6月9日条に拠れば源頼朝の鶴岡八幡宮への御塔供養に際して「信濃三郎光行」が先陣随兵を務めておりこの頃は「信濃」を名字としていたが、『吾妻鏡』建久6年(1195年)5月20日条の源頼朝天王寺参詣に際には南部姓を称しており、この記事が下限となっている。

死没年には建保3年(1215年)11月21日、嘉禎2年(1236年)3月18日など様々な説があるが、嘉禎4年(1238年)2月に4代将軍・藤原頼経に従って上洛したという説もあり、定かではない(有力な説は1236年説であり、頼経時代以後も生きていたかどうかには疑問がある)。死後、従三位を贈られた。

六人の息子がおり、長男の行朝は庶子のため一戸氏の祖となり、次男の実光が三戸南部氏を継ぎ、三男の実長は八戸氏の祖、四男の朝清は七戸氏の祖、五男の宗清は四戸氏の祖、六男の行連は九戸氏の祖となった。

・糠部拝領に関する研究

文治5年(1189年)、奥州合戦で戦功を挙げ、陸奥国糠部五郡(二戸・三戸・九戸・七戸・北)を与えられた(盛岡侯南部氏系図)。現在の青森県八戸市に上陸し、現在の同県三戸郡南部町相内地区に宿をとり、その後、奥州南部家の最初の城である平良ヶ崎城(現在の南部町立南部中学校旧校舎跡地)を築いたという。

上記伝承にある糠部五郡は糠部郡、岩手郡、閉伊郡、鹿角郡、津軽郡((陸奥国)のことだとされているが、これらは後の16世紀半ば南部氏領の最大版図とほぼ同域であり、豊臣政権から領地安堵してもらうことと津軽地方を押領している大浦(津軽)為信が惣無事令に違反する逆徒と訴えていることについて、歴史的にも正当性があるように南部家伝を捏造したと考えられている。

捏造であることを示す資料として、建治元年(1275年)の京都六条八幡宮(若宮八幡宮・京都市東山区)造営の記録が存在する。同資料は全国の御家人から徴収した造営料が記されており、甲斐国の項目には「南部三郎入道(光行)跡」とあるのに対し、陸奥国の項目には南部氏の名が記されていない。そのためこの時期、南部氏は陸奥国に領地を持っていなかったとされる。

確実な資料による限り、南部氏と奥州の関わりがみえてくるのは鎌倉時代末期とされる。

■2025年07月07日22:25

5/30~6/2間で、ノンビリと「七面山〝敬慎院・奥の院〟」に参詣でした(02)

〝道の駅なんぶ〟での休憩後には、「日蓮宗別格本山〝大野山本遠寺(ほんのんじ)〟」に向かいます。

道の駅から、また、中部横断自動車道に入り走行し、程なく〝身延IC〟から一般道へ。富士川に掛かります身延橋を渡りますと、間もなく〝本遠寺〟に到着です。

駐車場に車を駐め、歩いて山門(仁王門)まで戻り拝見です。山門を潜りますと、スグ左手に〝良圓寺〟が…〝大野山良圓寺〟をWEB上で検索してみますと、

◆旧末寺

日蓮宗は1941年(昭和16年)に本末を解体したため、現在では旧本山・旧末寺と呼びならわしている。

大野山良圓寺(山梨県南巨摩郡身延町大野)--塔頭

…と、こんな記載がありました。大野山良圓寺は本遠寺の末寺のようであります。

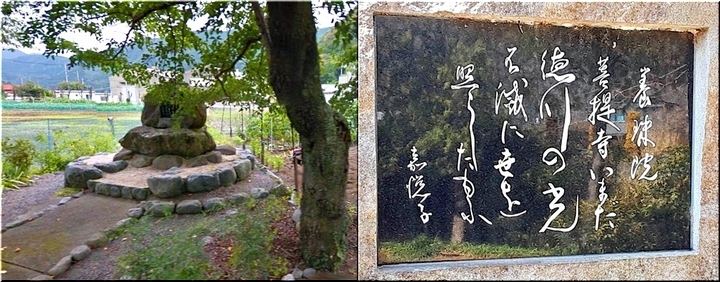

山門手前には、記念碑〝養珠院歌碑〟がありましたのですけど、う~ん、これは見落としましたネ(^-^;

山門から真正面に〝本遠寺本堂〟、そして、右側に〝宝蔵〟〝庫裏・書院(風香殿)〟の建物が並びます。境内中央に〝大クスノキ〟〝洗足の井戸〟、そして〝良圓寺〟近くに〝鐘楼堂〟。

広い敷地の中に堂々と建っている本堂は、入母屋造、檜皮葺、桁行5間、梁間7間の重厚感があり、実に立派です。

そして、これも国指定重要文化財に指定されている鐘楼堂。慶安3年(1650)建立、入母屋造、檜皮葺、桁行3間梁間2間。当時の日本の建物造りのすばらしさを感じます。袴腰を付けず、柱を内転びとして一階を開放する珍しい形式の楼造鐘楼です(^-^)/"

◆本遠寺

--- 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』---

本遠寺(ほんのんじ)は山梨県南巨摩郡身延町にある日蓮宗の本山(由緒寺院)。山号は大野山。開山は総本山・身延山久遠寺を隠退した心性院日遠、慶長14年(1609年)に徳川家康の側室・養珠院お万の方の帰依を受けて創建した。「お万さまの寺」とも呼ばれる。小西法縁。貫首は66世・髙佐日瑞。本堂と鐘楼堂が国の重要文化財に指定されている。境内に塔頭・良圓寺がある。

-- 概要 --

『甲斐国志』によれば、慶長14年(1609年)徳川家康の側室・養珠院(お万の方)の帰依を受けた久遠寺22世・日遠が開山となり創建した。承応2年(1653年)養珠院が亡くなり、遺言により本遠寺に埋葬された。本遠寺の扁額は銘によれば日蓮宗を信仰していた本阿弥光悦が、寛永3年(1626年)に父母の供養のため揮毫し奉納されたものであるという。

・本遠寺開山までの経緯

晩年の徳川家康が最も寵愛した養珠院お万の方は天正5年(1577年)に生まれ、17歳で家康(51歳)の側室となる。22歳の時に日蓮宗信徒の養父母を亡くし仏教への帰依を深めた。慶長9年(1604年)行学に優れた心性院日遠が33歳で身延山久遠寺に晋山すると、お万の方はその高名を知り日遠に師事した。

慶長13年(1608年)徳川家の菩提寺である浄土宗増上寺の学僧・廓山と、当時は日蓮宗不受布施派だった京の妙満寺27世・日経が江戸城で宗論(慶長宗論)を交わし、日経が敗れた。すると徳川家康は日蓮宗の各山寺院に、日蓮が他宗を折伏するために唱えた「四箇格言」の一つ「念仏無間」は経典にない空論だという誓状を提出するよう迫った。総本山身延の22世であった日遠は、誓状の提出を拒み再宗論を求めて抗議したため、謀反者にされ安倍川の河原で磔刑に処される事となった。これを知ったお万の方は、師事した日遠と共に自らも処刑されると徳川家康に願い出た。家康はお万の方の信仰心と覚悟を知り日遠を赦したという。

その後、日遠は刑余の身をはばかり身延山を出て大野の庵で隠棲。お万の方は二人の子供、紀州の徳川頼宣と水戸の徳川頼房に命じて大野に大伽藍を寄進させた。これが今の本遠寺となる。

〝開山・心性院日遠〟

身延22世へ・西谷檀林創設

日遠は元亀3年(1572年)に出生。父は京の連歌師の宗匠・石井了玄。6歳の時、京の本満寺・日重のもとで出家し南都(奈良)や東山で修学。慶長4年(1599年)に下総(千葉県)の学問所・飯高檀林の化主に推挙され、慶長9年(1604年)には身延山久遠寺22世貫主となって西谷檀林を創設した。しかし4年後、慶長法難に関連して身延から大野へ退隠、養珠院の外護を受け大野山本遠寺を開いた。

晩年、宗門を代表する高僧へ

日遠は受不施派の中心的な僧で、寛永7年(1630年)江戸城内で行われた不受不施派との対論(身池対論)に勝利し、幕命により池上本門寺16世貫主となった。しかし翌年には弟子・日東に池上を託し、自らは鎌倉経ケ谷に不二庵を構え隠棲、養珠院をはじめ多くの信徒が参詣したという。晩年は宗門を代表する高僧と仰がれ、師・日重(本満寺12世・久遠寺20世)、日乾(本満寺13世・久遠寺21世)と共に「宗門中興の三師」と評された。寛永19年(1642年)池上で遷化。墓所は身延の大野本遠寺。著作に「玄義聞書」「法華経大意」「法華文句随聞記」「千代見草」などがある。

◆本遠寺の大クスノキ

-- https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/237772 --

ほんのんじのおおくすのき 植物/中部/山梨県

根部は広く張り、地上より約4.0mで3幹に分かれている。元々5幹あり、北側2幹は枯れた痕跡があり、その痕跡の周りは大きな瘤になっている。従って根本周りよりも上部の枝分かれ部分周りの方が大きい。主幹の内部は空洞になっているが、現在受精は旺盛であり上部で大きく枝を広げている。本樹は寺が建立された以降に植樹されたと思われるが記録はなく、樹齢は推定では300~350年くらいと思われる。

山梨県南巨摩郡身延町大野893

山梨県指定 本遠寺 記念物

■2025年07月08日23:00

5/30~6/2間で、ノンビリと「七面山〝敬慎院・奥の院〟」に参詣でした(03)

一通り境内を見廻しますと、本堂に上がり参詣です。本堂に入りますと、先客がお一人。法要の打合せでもしておられますご様子。

参詣を終えますと、先客は帰られましたので、行衣に御朱印を依頼です。

「全国各地の色んなお寺を廻っておられますネ。御朱印を押す箇所が無い…」と、お上人。そぅですネ、GONsan夫婦は御朱印帳を持っていませんので、参詣時には、いつも〝行衣〟にお願いしていますから(^-^)

その内に、〝行衣〟の裏側というか内側にお願いします事となりますかも…

◆お衣にまもられて

--- https://temple.nichiren.or.jp/0011005-myokyoji/2017/10/id428/ ---

「お衣」と言いますと、僧侶が着るものという考え方が一般的だと思います。しかし、お檀家さん皆様が着ることができるお衣もあります。それを、「行衣(ぎょうえ)」と言います。

もともと修行者(行者)が着る白い綿・麻で作られたお衣です。滝にうたれる修業をする方々が着ている白いお衣です。

日蓮宗では、全身に着る白いお衣ではなく、上半身のみに上着のように着ます。さらに背中には日蓮聖人のお曼荼羅が描かれております。これは、法華経・日蓮聖人の教えに守られながら、自ら教えを背負い、信仰心を高めます。

そして、日蓮宗の本山やご寺院を参拝するとき、この行衣を持っていきましょう。

参拝寺院にもよりますが、行衣の背中に参拝の証として、ご首題(ご朱印)を押してくださいます。熱心な方になりますと、どの部分に押してよいか分からないぐらい、たくさんご首題を押してもらっている方もいます。

このように、自らの信仰心と法華経を弘める決意を表したのが行衣です。

さて、この行衣の持ち主がいよいよ最後を迎えたとします。その際、お棺の中に行衣を入れていただければ、「経帷子(きょうかたびら)」となります。

経帷子とは、浄土へ向かう際のお衣と言われており、ご霊位を温かく包むお衣です。

このように、行衣は、現実世界では信仰の証として、死後の世界では浄土でのお衣として、常に法華経によって温かく包まれると思います。

…と、WEB上には、〝行衣(ぎょうえ)〟に関しますこんな記載がありましたネ。

本堂での参詣を終えますと、改めて境内をジックリと拝見です。山門手前には〝養珠院歌碑〟がありましたのですけど、写真に撮りますのを失念です(^-^)

〝大クスノキ〟の傍らには、〝山内隨機應縁之霊〟が…この方は、何者なのでしょうネ…

◆五社神社

--- https://siroyakiblog.com/hononji/ ---

本遠寺には「五社神社」という神社がありました。ここは元は八幡様や妙見様が祀られた神社で、本遠寺が火災にあった時に七面大明神像を何とか持ち出す事ができて、ここで預ってもらう事になったんだそうです。

その後、地元の方が整備してくれて5つの神様を祀る神社となりました。

山岳信仰の霊山として人気の七面山に登るのはとても大変ですので、七面大明神に近場でお詣りしたい方はここで出来るそうです。

七面山は身延山の近くにある1,989mの山で、七面大明神(七面天女)という龍神が棲まわれています。

日蓮聖人が妙石坊の石の上で説法をしていると、見慣れない若い女性がいました、日蓮聖人が水を与えると女性は龍の姿になり「私は七面山に住む七面大明神です。身延の山と法華経を守護しています。」と言って七面山の方に飛んで行ったという伝説があります。

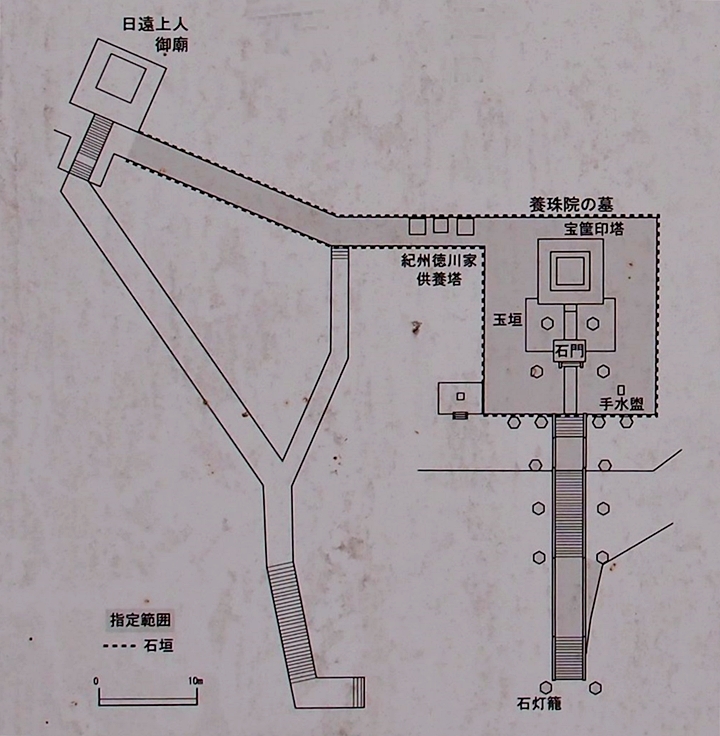

それでは、〝徳川家康側室養珠院墓所〟に向かってみます。

◆養珠院お万の方と日蓮宗

--- 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』---

-- 七面山の女人禁制を解く --

日蓮宗の守護神・七面大明神をまつる身延の七面山はかつて女人禁制であった。しかし寛永17年(1640年)養珠院お万の方が「女人成仏を説く法華経を守護する七面天女の御山に、法華経を信じる女人が登れぬはずはない」として、登拝口付近の羽衣白糸の滝(山梨県早川町)で水ごりを7日間行って身を清め、女性として初めて登頂を果した。以来、女人禁制は解かれ男女の登詣が盛んになったという。お万の方は七面山女人踏み分けの祖とも称され、その法勲を讃え滝の傍らには銅像が建立されている。

女人成仏とは古来より低い地位にあった女性も仏に成れると説いた法華経の教えである。仏教語の「五障」は女性に五種のさわりがあり成仏できないとするが、法華経の提婆達多品では女性が成仏できる証として八歳の竜女の即身成仏を説く。日蓮は法華経の勝れる点として女人成仏を強調した。

-- 日蓮宗発展の礎・各地に墓所 --

日蓮宗の熱心な信徒であった養珠院お万の方は丹誠厚い外護で新寺建立に励んだ。本遠寺創建時の大伽藍寄進の他にも、六老僧・日持の遺蹟である松野の蓮永寺を駿府城の東北に再興。また身延山久遠寺・池上本門寺・和歌山感応寺を始め、主な寺に堂塔伽藍を寄進して寺観を整備するなど日蓮宗の霊跡復興に尽力した。お万の方が江戸時代の日蓮宗発展の礎を作ったともされ、その功績から墓所の数は多く各地で祀られている。

養珠院お万の方は承応2年(1653年)江戸紀州邸で没したが、遺骨は遺言により大野山本遠寺に葬られ、墓所は師・心性院日遠の墓の傍らに建立された。息子の紀州・徳川頼宣は和歌山に養珠寺を、水戸・徳川頼房は太田に蓮華寺(明治に久昌寺と合併)を建立し母の菩提を弔った。伊豆加殿の日昭門流・妙国寺の信徒だった養父・伊豆河津城主の蔭山氏広が葬られた玉沢妙法華寺にもお万の方の墓所がある。また、お万の方が堂塔伽藍を寄進した池上本門寺にも紀州徳川家墓所(大田区史跡)があり、その中に養珠院お万の方の墓がある。

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |