| 2025/10/07(火) 福山市天然記念物「金江の大ムロノキ」 <2/3> |

■2025年10月16日10:16

遅ればせながら、ヤッと金江町の〝大ムロの木〟に出掛けてみます事に(^.-)☆(03)

〝金江の大ムロノキ〟に関しましては、色んな方々がWEB上に綴っておられますけど、二、三、拾ってみますと、

◆金江の大ムロノキ

--- https://tonari.gozaru.jp/taiju/nezu_kanae.html ---

県北の山を歩いているとブナの白骨林に出会うことがあり、周りに霧などが出ていると大変不気味な雰囲気がするものだが、この木は白骨化しているにもかかわらず、不思議な力強さを感じるネズの巨樹である(県下1位)。

主幹は落雷で枯れてしまったそうだが、ブナのように朽ちることもなく、本当に枯れているのかと疑いたくなるほどだ。

東側に地を這うように伸びた側枝は、主幹が枯れたにもかかわらず旺盛な勢いを見せている。

横にグッと伸びて、ある程度主幹から離れてから再び上方に向けて幹を立ち上げている。樹齢は1,000年を越えるというが、なんという生命力だろうか。

遠くから望遠レンズで全体像を撮影。

枯死した主幹が、まるで王のように生樹を付き従えているのかと見まがう印象的な巨樹である。

◆巨樹・巨木に会いに その2(令和5年3月)

--- https://mori-hiroshimacity.genki365.net/G0000001/system/blog/234.html ---

公開日:2023年03月01日最終更新日:2023年07月05日

登録元:「統括団体(広島市経済観光局農林整備課)」

-- 金江の大ムロノキ --

福山市金江町金見に「金江の大ムロノキ」を見るために出かけました。場所は少しわかりづらかったですが、近くまで行くと案内板などがありました。観覧車が見えておりみろくの里がすぐ近くにあるようです。

遠くから眺めた姿は、主幹が枯れて葉は付いていないので、白骨化した枝が剥き出しになっています。その白骨化した枝は四方に広がり、不思議な力強さを感じることができます。近くに寄ってみると、主幹の樹皮は枯れ落ちて、剥き出しの白い肌が光っており、側枝の生きている部分との対比を楽しむことができます。

主幹の目通り周囲は4.5m、樹高約8m、主幹は枯死していますが、ムロノキは枯死しても腐敗しにくいらしく、主幹は白骨化していて、それがこの木をより神秘的な姿にしているようです。また、側枝は旺盛な生育を見せており、まだまだこの雄姿を見せてくれそうです。

この木も、神木として保護されており、福山市の天然記念物にも指定されています。ムロノキの周りは草刈りなどもされており、地域で大切にされているようでした。

ムロノキは、別名ネズ、ネズミサシ、杜松などと呼ばれている、ヒノキ科ビャクシン属の常緑高木です。ネズやネズミサシという名称のほうが一般的かもしれません。用途としては、稲のはで干しに使うはでの支柱などに使われていたそうです。

また、広島ではネズの果実をジュニパーベリー(セイヨウネズの実)の代わりに、ジンのボタニカルとして使用した、人気のクラフトジンが作られています。

…と、こんな〝金江の大ムロノキ〟で、この方達が出掛けられました時には、周辺は手入れされ、雑草も刈り取られ大変キレイな状態です。

が、GONsanが出掛けました時には、結構、雑草も生い茂っておりまして、蜘蛛の巣も張り、何度引っ掛かりましたことか(^-^;

地元の皆様が、常日頃から手入れし「大ムロノキ」を大切に保存・管理して来ておられますのでしょうけど、たまたま、GONsanが訪れました時には、定期的な草刈り前でしたのかも…

■2025年10月18日00:02

遅ればせながら、ヤッと金江町の〝大ムロの木〟に出掛けてみます事に(^.-)☆(04)

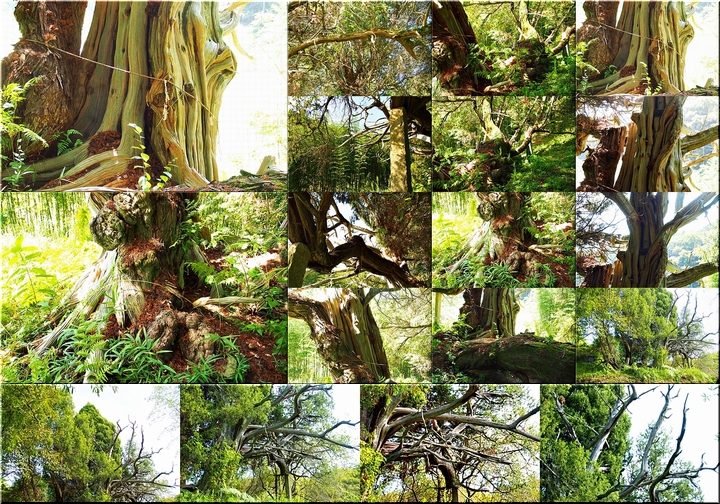

せっかく訪れましたのですから、色んなアングルから撮りまくりです(^.-)☆

樹齢は1,000年を越えるそうで白骨樹の〝大ムロの木〟…こぅして色んな角度から拝見しておりますと、確かに不思議な力強さを感じます巨樹ですねぇ〜

このムロの木が誕生しました西暦1000年頃と言いますと、貴族文化(宮廷文化)が花開いていました平安時代の中期〜後期の時代ですネ。

女性作家による日記文学や物語文学が盛んで、紫式部が創作の『源氏物語』がこの時期に重なりますのかも…当時には、この周辺には民家なんぞ1軒も存在しませんでしたのかも…

ぼんやりと、当時に想いを馳せておりますと、〝金江の大ムロノキ〟下の道を郵便配達のバイクが通過です。

このバイク音で、〝ハッ!〟と我に返るGONsanでしたけど、当時に想いを馳せておりましても、当時の様子は想像すら出来ません。この周辺は、どんな状態でしたのでしょうねぇ(^-^)//"

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |