| 2024/12/15(日) 福山市草戸町〝中山城跡〟散策 <3/4> |

半坂妙見社まで戻って来まして、今一度、〝福山沼隈道路〟工事現場をパチリです。

挿入しています完成イメージは、少し前のものですけど、こんな感じで完成しましたら洗谷三叉路の渋滞も随分緩和しますのかも分かりませんネ。

それでは、〝中山城跡(半坂妙見社)〟とお別れし〝三十番神社〟に向かってみます(^-^)//"

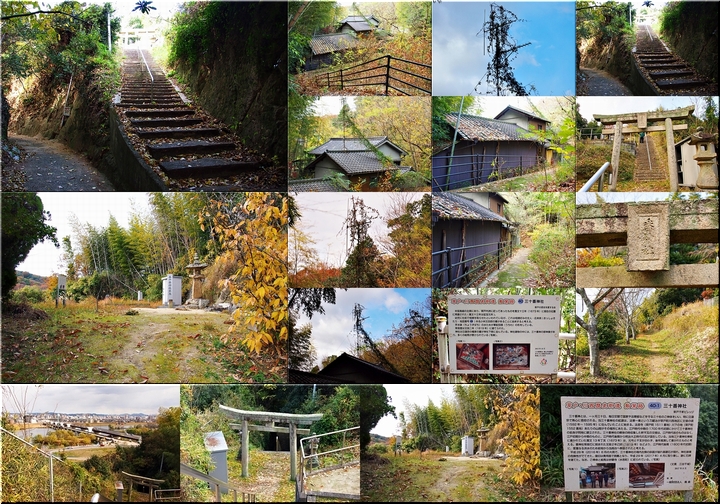

〝中山城跡入口〟まで下りて来ますと、眼が向きますのがこの廃墟…と言うか〝廃屋〟。いつ頃から廃墟となりましたのかは分かりませんけど、2年前に訪れました時とさほど変わりません。

強いて変わったとこと言いますと、テレビアンテナに絡みついたツタかも(^-^)

以前は、ツタは屋根に接した場所に有りはしましたが、この2年間でアンテナの先っぽまで成長しましたようですねぇ~

このまま放置されましたら、5年…10年先にはボロボロで、朽ちて倒れかけていますのかも(^-^;

三十番神社に上がって行きます石段付近には、こんな案内板が…

◆草戸・川西歴史街道 散策路 <40> 三十番神社

--- 草戸の歴史を愛する会 ---

半坂鳥越の北側にあり、草戸内洲に祀ってあったものを寛文13年(1673年)に現在の位置に再建された(寛文13年は延宝元年)。

幼児に社前で相撲を取らせたといわれているが、これは相撲好みの文人・応来矣(おっしょきたり・地図番号<28>)本名小林文四郎の墓があることに由来すると考える。

手水鉢(ちょうずばち)の水ためが軍配団扇(うちわ)の形をしている。

常夜灯は文政2年(1819年)に建てられた。

神社は日蓮宗の檀家の墓が神社下側に並んでいる。神社建物の中には、三十番神の御神像があり、多くの絵馬が懸けられている(写真)。

--- 2013年10月 この事業は、福山市協働のまちづくり資金を利用して実施しています ---

石段を上がって行きますと、鳥居には〝番神社〟の記載。

鳥居を潜り進んで行きますと、お正月も目前ですから、お墓掃除をしておられますご家族が…この方々を横目に更に上がって行きますと、〝三十番神社〟跡に到着です。

老朽により取り壊されましたのでしょうか…建物は、ありませんでしたネ。ただ、『三十番神社跡地』の石碑が…広場の脇に説明番がありましたので、眼を通してみますと、

◆草戸・川西歴史街道 散策路 <40-1> 三十番神社

--- 草戸千軒ビレッジ ---

三十番とは、一ヶ月三十日、毎日交替で国家や法華経などを守る三十柱のご神体をいい、特に日蓮宗で熱心に信仰される。当三十番神社の起源は、法華一乗という刀鍛冶が草戸町川西地区に文禄の頃(1592~1595)に住んでいたことに始まる。法音寺(草戸町1511番地)川下の地(草戸町1552番地)あたりの山間がその場所にあたる。江戸時代中期の1700年代初頭にかけて三十番神社の前身が同地に建立された。三十番神社の解体の時収集した軒平瓦の文様は、江戸時代前のものはなく、江戸初期から中期のものと、江戸時代後期から明治大正時代の瓦が混在している。当地三十番神社棟板に書かれていた寛文13年丁亥(1673年)は、元号と干支が合わず、後年推測して書かれたものと考える。番神社は常夜灯に刻まれた文政2年己卯(1819年)などより、江戸時代後期(1800年代初頭)に、度重なる洪水のため前地から当高台へ移設されたと考える。

平成28年(2016年)6月の大雨で、三十番神社の境内左側の斜面が崩れ基礎石が現れ、神社崩壊の危険性が出て来た。復旧は費用面で困難となり、平成29年(2017年)4月に取り壊し、跡に石碑を建てた。なお、ご神体と絵馬は妙顕寺(水呑町)に祀られている。

--- (文責 三谷千城) 2017年8月 協賛 一般財団法人 義倉 ---

…と、こんな記載がありましたけど、この「一般社団法人 義倉」sanとは、何なんでしょう?

で、WEB上で検索して見ましたら、こんな社団法人でありました。

◆一般財団法人「義倉」

--- https://giso.or.jp/ ---

・飢饉、一揆の救済のため、河相周兵衛が中心となって発足

河相周兵衛河相周兵衛像「義倉」は今を去る二百余年前、深津村庄屋石井武右衛門盈比(みつひら)の死に臨んで遺金銀六十貫目を千田村庄屋河相周兵衛に託された事に始まります。

周兵衛は当時の度重なる飢饉や荒れすさぶ農民一揆を目のあたりにして、この窮状を救う方途はないものかと熟慮すること8年、戸手村の庄屋信岡平六、福山豪商神野利右衛門、府中の義人大戸久三郎等の同志を糾合して銀三百貫を拠出、当時財政難に喘ぐ福山藩が石州銀山から借りていた借財およそ銀三百貫を肩代わりするのであります。

・飢饉に備える民間救済組織の誕生

義倉田碑見返りとして利息相当分の銀四十五貫目を15年間に限り下賜を受ける約束を取り付け、これを元手に農村の疲弊を救済するという骨子(救法目論見)を作成して、藩公より認可を得たのが文化元年(1804年)でありました。

爾来福山藩の庇護と協力のもとに、飢饉時には米や金を放出して困窮者を救助する一大救済組織を作ったのであります。

・活動の多角化

これら救済活動を行いつつ、「義倉」は一部の資金をさいて、著名図書の購入・医師育成のための助成・上方より著名人を招き儒学・神道・仏学の講釈を行う等の文化教育活動を展開しました。

これは他の義倉・社倉にはない大きな特徴の一つであります。

・戦後の混乱の中、活動方針を転換

昭和20年忌まわしい福山空襲で図書館をはじめ「義倉」諸施設一切が灰燼に帰し、続く昭和22年の農地改革により「義倉」の中心的財産であった百数十町歩の農地はその全部を失うこととなり、「義倉」は今後の方向を大きく転換せざるを得なくなりました。

昭和27年、荒廃した戦後にあって婦女子教育が最も重要な課題であるとして、「義倉女学園」を設立、人間完成のための文化教養の場として評価を戴いて参りましたが、時代の変遷とともに「義倉女子専門学校」もその使命を終えることとなります。

平成3年3月、開校以来約五千名になんなんとする卒業生を世に送り出し、かつ40年の長きにわたった学校の歴史は、惜しまれつつ静かに幕を閉じたのであります。

・寄付、助成の活動に専念

平成3年、学校の終焉を機に明治32年制定以来の寄附行為を改正して、時代に適応した方向に転換、「義倉」は小規模ながらも財団法人本来の寄付・助成の活動に専念することと致しました。

それ以降は福山市を中心に周辺町村の福祉・教育・殖産の三分野において、様々なボランティア活動への援助や、教育文化の向上及び地場産業推進・振興のための資金を拠出して寄付・助成活動を続けてゆくことを決意致しました。

昔日の「義倉」の活動とは比ぶべくもありませんが、現在は社会的に有意義と評価される団体を選考して助成金を交付する活動を続けております。

・一般財団法人へ改組

平成20年12月1日公益法人制度の改正がなされ財団法人「義倉」は平成24年4月1日から一般財団法人「義倉」として引き続き事業を実施することとなりました。

私共「義倉」関係者は、二百余年の昔、同志を糾合して世直しに情熱を注いだ「義倉」創設者の趣意をふまえ、ささやかながら福山市民の皆様に如何にしてお役にたち得るかを考え続けて行きたいと念じております。

…と、こんな永い歴史のあります財団法人のようであります。

神社の建物は、平成28年6月の豪雨で、神社崩壊の危険性が出て来た為、平成29年4月に取り壊されましたようですネ(^-^)//"

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |