| 2024/12/15(日) 福山市草戸町〝中山城跡〟散策 <2/4> |

この〝中山城跡(半坂妙見社)〟の下をトンネルが貫くのですけど、未だ掘削工事は始まっていませんようですネ。

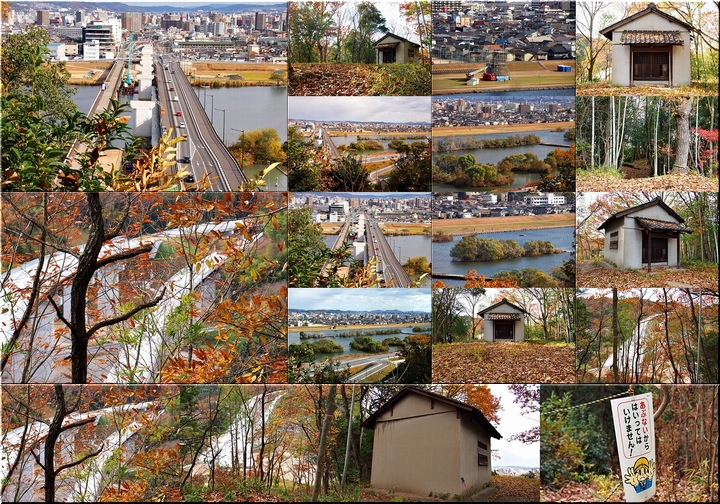

〝中山城跡〟から東方を眺望しますと、草戸大橋と福山都心部が…そして、右(川下)方向に眼をずらせますと、光小学校西側の河川敷には、1/12(日)に開催の〝福山消防出初め式〟の会場が(^.-)☆

既に、鉄パイプで組まれました建物(ビル)と、その手前にはハウスが設置済み。

ふ~ん、ここから〝福山消防出初め式〟の様子を見物しますのもイィかも分かりません。が、やっぱり近くで観たいですネ(^-^)

半坂妙見社の裏側(西方向)に廻ってみますと、〝福山沼隈線〟の真新しい道路が…こちら側も未だトンネル掘削工事は始まっておりません。

木々が邪魔ですから斜面を下って行けばよく見えるのでしょうけど、落ち葉で滑って転倒してもイケませんので、今回は止めときます(^-^)

それでは、ここから南方に向かってみます。が、ロープが張られて『あぶないから はいっては いけません!』の注意書き。ですが、せっかく訪れましたのですから、ここで引き返す訳にもいきません。先に進んでも、何にも無いのですけどネ(^-^)//"

立入禁止の注意書きにも拘わらず入らせて頂き、細長い曲輪の南端までヤッて来ました。以前、訪れました時と何らの変わりもありません。

◆中山城

--- 山城攻城記 https://gosenzo.net/yamajiro/2022/05/04/ ---

中山城は、かつては福山湾に面していた芦田川西岸の低丘陵上に位置する山城で、沼隈半島の山田荘を治めた渡辺氏の一族が居城したといわれている。

しかしその詳細については、時期も城主名も不明な部分が多い。

ただ、城の東北眼下には、河床に埋もれた中世の町として知られる草戸千軒遺跡があり、位置的にも年代的にも、それとの関係が考えられよう。

草戸千軒遺跡は、福山湾西岸の低地に広がる中世の集落跡で、これまでの二十七次にわたる調査によって、鎌倉時代以降、南北朝・室町・戦国・安土桃山時代を経て江戸時代初期に滅亡したこと、またその最盛期は室町時代 桃山時代にかけてで、その頃には堀や柵で囲まれた町並があったことも確かめられている。

この集落については、それが位置的に明王院(当時の常福寺)の前面に広がっていることから、かつては常福寺の門前町であったか、あるいは、その西側の長井氏の長和荘の年貢積出港であったかなどの性格づけがなされている。

それらの最盛時は鎌倉時代から南北朝時代であるのに対し、草戸千軒の最盛期はむしろそれ以後の室町時代から安土桃山時代にかけての頃であるころから、長井氏より後の毛利氏のもとで勢力をもってきた山田荘の渡辺氏を考えたほうがよいと思われる。

この城の遺構は、芦田川に沿って北西から延びる低丘陵の先端を区切って城郭としたもので、頂部に本丸、その周囲に帯郭・小郭を配置しただけの小規模なもので、領地経営と防備とを重視したいわゆる山城的なものでははない。

ただ本丸からの展望は開けており、かつては広く福山湾を一望することができたものと考えられる。

(『日本城郭大系』13より引用。)

・城の歴史

詳細は不明であるが室町時代に初期の渡辺氏により築城されたのではないかと思われる。

室町時代の応永年間(1394~1428)に渡辺氏初代である渡辺高が草戸に来ているので、この渡辺氏の初期城の可能性がある。

この城での戦などは記録にでてこないが、草戸千軒の発展とともに国衆として成長していったものと思われる。

WEB上には、こんな記載もありました。

それでは、細長い曲輪を引き返します事に(^-^)//"

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |