| 2024/12/15(日) 福山市草戸町〝中山城跡〟散策 <1/4> |

■2024年12月25日10:52

12/15(日)午前中は、久し振りに〝中山城跡〟を散策でした(^.-)☆

もぅ随分前となりますが、市の広報誌「広報ふくやま」6月号に〝中山城跡〟の記事掲載がありました。

で、〝中山城跡〟を突き抜けます「福山沼隈線」の道路工事の進行で、周辺は随分様変わりかも…近いうちに出掛けてみよう…こんな想いが生じましたけど、仲々そんな機会が訪れません。が、先日、ヤッと時間が取れましたので、ノンビリと散策となりました(^.-)☆

◆草戸を見守る 中山城跡

--- 福山市 掲載日:2024年11月13日更新 ---

明王院から南東へ徒歩で約15分、山頂から草戸大橋と対岸の町を一望する中山城跡は、中世には海に近い山城でした。眼下に広がる光景は沼隈半島の東の湾とその先に広がる瀬戸内海を見渡せるものでした。交通の要衝であった草戸千軒町遺跡の南端付近に位置し、草戸の海の玄関口を見張る役割を果たしていたと考えられています。

山頂を中心に主郭(しゅかく)等の施設が設けられている中山城ですが、道路工事が行われる山腹にも竪掘(たてぼり)などが存在する可能性があったため、2021・2023年度に広島県教育事業団により発掘調査が行われました。ただ山腹は急傾斜地であり、調査は大変危険でした。発掘調査は常に足下への配慮を欠かせませんが、中山城の調査では安全対策の計画が念入りに立てられました。斜面に作業用の足場を組み、行き来を最小限にするため、不要な土を流すシューターを備えました。調査は各足場から手が届く範囲を掘り下げる方法で行われました。

二度の調査により、山腹には山城に関する遺構はないことが確認されました。しかし草戸千軒が発展してゆく時期の常滑焼や備前焼の欠片が出土しており、中山城は草戸千軒と同時期に機能していたと考えられます。

山頂から南東に視線を移すと木々の向こうに水平線がかすみ、かつて海を見守った名残を感じることができます。

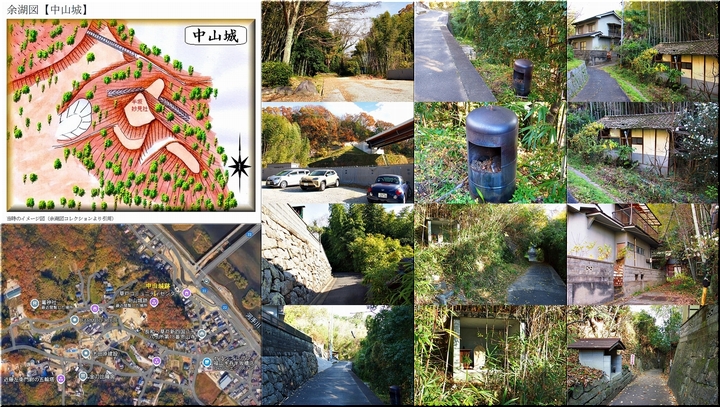

中山城跡西側の、新設された高架道路下に空地がありますから、ここに駐車。中山城跡を貫きますトンネル工事は、未だ始まってはいませんようですネ。

ここからノンビリと歩いて中山城跡上り口へ向かいます。

周辺の環境は、以前訪れました時から著変ないようですネ(^-^)//"

狭い道をノンビリと進んで行きますと、左側(山側)の路傍に小さな祠。「長和・草戸新四国八十八ヶ所第12番焼山寺」ですから、〝祠〟〝社〟〝お堂〟?…お寺ですから、何と言えば良いのか分かりません(^-^;

この〝祠(?)〟を通り過ぎますと、右側路傍に〝中山城跡入口〟の標識が…それに隣接し〝半坂妙見社〟の案内板が…

◆草戸・川西歴史街道 散策路 <41> 半坂妙見社

--- 草戸の歴史を愛する会 ---

中山城跡ともいわれ、草戸山城の出城と考えられる。妙見大菩薩社(地図番号<31>)から分祀されたと考えられる。昭和中期に建て替えられた。建物内には北辰妙見大菩薩縁起(写真1の額)と絵馬(写真2)が懸けられている。絵馬は明治35年(1902年)作。

北辰とは北斗星・北極星の信仰に始まるもので、昔から太陽・月・星の運行を神秘的なものとし、仏教では妙見大菩薩と呼ばれ、国土安穏・五穀豊穣・除災招福、開運隆昌の守護神として信仰されてきた。妙見大菩薩は日蓮宗以外でも、真言宗・天台宗などに取り入れられている。

北極星の化身とされた妙見大菩薩は、北極星が常に北を指し旅人の指針として仰ぎ見られたことから、人生の道を導き開いてくれる開運の守護神として深く信仰された。

--- 2013年10月 この事業は、福山市協働のまちづくり資金を利用して実施しています ---

この石段を進めば「中山城跡(半坂妙見社)」に向かうのでしょうけど、後で上ることにしまして、まずは直進です。

すると、スグに、今度は「三十番神社」の案内板が…これには、こんな記載が…

◆草戸・川西歴史街道 散策路 <40> 三十番神社

--- 草戸の歴史を愛する会 ---

半坂鳥越の北側にあり、草戸内洲に祀ってあったものを寛文13年(1673年)に現在の位置に再建された(寛文13年は延宝元年)。

幼児に社前で相撲を取らせたといわれているが、これは相撲好みの文人・応来矣(おっしょきたり・地図番号<28>)本名小林文四郎の墓があることに由来すると考える。

手水鉢(ちょうずばち)の水ためが軍配団扇(うちわ)の形をしている。

常夜灯は文政2年(1819年)に建てられた。

神社は日蓮宗の檀家の墓が神社下側に並んでいる。神社建物の中には、三十番神の御神像があり、多くの絵馬が懸けられている(写真)。

--- 2013年10月 この事業は、福山市協働のまちづくり資金を利用して実施しています ---

この三十番神社も後で向かう事にしまして、引き続き直進です。

ここからは道は下りとなり、そして、左側の芦田川方向に眼を向けますと、福山沼隈道路の工事現場が…ふ~ん、ここに出て来ましたネ。本来は、こちらから「三十番神社」「半坂妙見社」へとお詣りされますのでしょうねぇ~

暫く工事現場に眼を向けておりまして、〝中山城跡入口〟まで引き返しです。

〝中山城跡入口〟には民家が一軒存在しますけど、家の廻りは荒れていますから、現在は廃墟となっていますようであります。

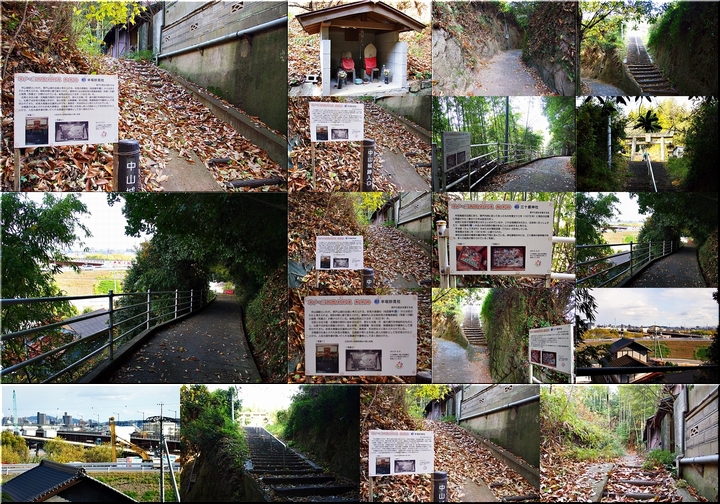

それでは、落ち葉で埋もれた石段を上がり〝中山城跡(半坂妙見社)〟へと向かってみます。足を滑らせますと転倒しそうですから、要注意ですネ(^-^)//"

「中山城跡」をWEB上で検索してみますと、こんな記載がありました(^.-)☆

◆備後中山城(福山市)

--- 城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bingo/nakayama-jyo/ ---

・歴 史

築城年代は定かではないが室町時代に渡辺氏によって築かれたと云われ、渡辺氏の一族が城主であった。

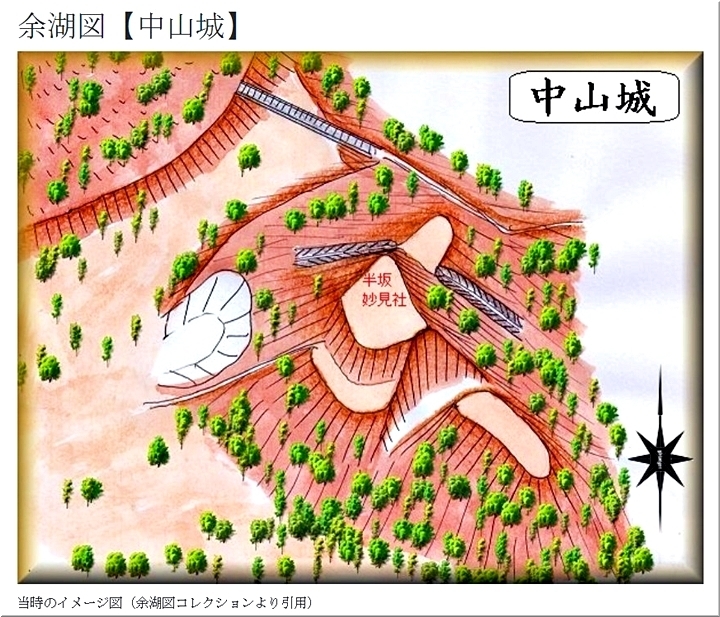

・説 明

中山城は芦田川に沿って延びる丘陵の先端を掘切によって区切って独立されたもので山頂の本丸を中心に帯郭と小郭を配置した小規模なものである。 山頂部分には大きな岩があり一段下がった所に神社が建てられている。

◆中山城(福山市草戸町中山)

--- 山城攻城記 https://gosenzo.net/yamajiro/2022/05/04/ ---

・城の概要

主郭を置き、南北に郭を配している。また南東下には幅8mの堀切を設け、その外側も郭としている。

『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』より引用

・草戸村

当地の中山城も草戸千軒と関係があると思われる。

同城は芦田川西岸に位置する山城で、山田の一乗山城を築城する以前の渡辺氏一族の居城と考えられる。

芦田川に沿って北西から延びる低丘陵の先端を空堀で区切って城郭としたもので、頂部に本丸、その周囲に帯郭・小郭を配置する。同じく渡辺氏一族の居城であった鷹取城跡もある。

『広島県の地名』より一部抜粋。

・中山城

中山城は、かつては福山湾に面していた芦田川西岸の低丘陵上に位置する山城で、沼隈半島の山田荘を治めた渡辺氏の一族が居城したといわれている。

しかしその詳細については、時期も城主名も不明な部分が多い。ただ、城の東北眼下には、河床に埋もれた中世の町として知られる草戸千軒遺跡があり、位置的にも年代的にも、それとの関係が考えられよう。

草戸千軒遺跡は、福山湾西岸の低地に広がる中世の集落跡で、これまでの二十七次にわたる調査によって、鎌倉時代以降、南北朝・室町・戦国・安土桃山時代を経て江戸時代初期に滅亡したこと、またその最盛期は室町時代、桃山時代にかけてで、その頃には堀や柵で囲まれた町並があったことも確かめられている。

この集落については、それが位置的に明王院(当時の常福寺)の前面に広がっていることから、かつては常福寺の門前町であったか、あるいは、その西側の長井氏の長和荘の年貢積出港であったかなどの性格づけがなされている。

それらの最盛時は鎌倉時代から南北朝時代であるのに対し、草戸千軒の最盛期はむしろそれ以後の室町時代から安土桃山時代にかけての頃であるころから、長井氏より後の毛利氏のもとで勢力をもってきた山田荘の渡辺氏を考えたほうがよいと思われる。

この城の遺構は、芦田川に沿って北西から延びる低丘陵の先端を区切って城郭としたもので、頂部に本丸、その周囲に帯郭・小郭を配置しただけの小規模なもので、領地経営と防備とを重視したいわゆる山城的なものでははない。

ただ本丸からの展望は開けており、かつては広く福山湾を一望することができたものと考えられる。

『日本城郭大系』13より引用。

・城の歴史

詳細は不明であるが室町時代に初期の渡辺氏により築城されたのではないかと思われる。

室町時代の応永年間(1394~1428)に渡辺氏初代である高が草戸に来ているので、この渡辺氏の初期城の可能性がある。

この城での戦などは記録にでてこないが、草戸千軒の発展とともに国衆として成長していったものと思われる。

・城主家系図

城主(一族)、石高 -- 渡辺高の初め頃に長和寺家分五〇貫の代官となる。

※代官なので自分の所領ではない。

・所感

城としては2郭程度の城で防禦というよりは、草戸千軒を管理するような城だったのかもしれない。

行った時には発掘工事をしており、何か出てくるか楽しみ。

城主渡辺氏は紆余曲折がありながらも最終的には毛利家臣となる。

落ち葉を踏みしめながら、ユツクリと〝中山城跡(半坂妙見社)〟に向かって石段を上がります。この時期に中山城跡を訪れます方は、あまりおられないのかも…落ち葉の状況から、人が歩いた気配が伺えませんから…

石段が無くなり落ち葉の地面を進みますと、途中にベンチが…

ベンチが設置されました頃には、ここからの眺望ですと福山都心部が見渡せ最適でしたのかも…今は、周辺の樹木に囲まれて、ベンチに座りますと何にも見渡せません(^-^;

私有林でしたら所有者に相談し、伐採も容易なんでしょうけど、国有林でしたら仲々〝うん〟とは言って貰えないでしょうから(^-^)

引き続きユックリと進んで行きますと、樹木の間から半坂妙見社が…もぅ少しで頂上ですね。チョッとした広場ですから、半坂妙見社の境内と言った方が良いのかも(^-^)

ここから暫し芦田川の景観を眺望です。ここでもまた、周囲は樹木に囲まれていますから、木々の間から芦田川の景観をパチリです(^.-)☆

主塔のあります斜張橋が〝芦田川大橋〟。そして、その手前が〝小水呑橋〟。そのまた手前が〝水呑大橋〟となりますネ。

何にも無ければ楽しめます眺望となるのですけど、周辺の樹木の木々が邪魔していますねぇ(^-^)//"

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |