| 2025/02/09(日) 福山市無形民俗文化財「沼名前神社〝お弓神事〟」 <5/5> |

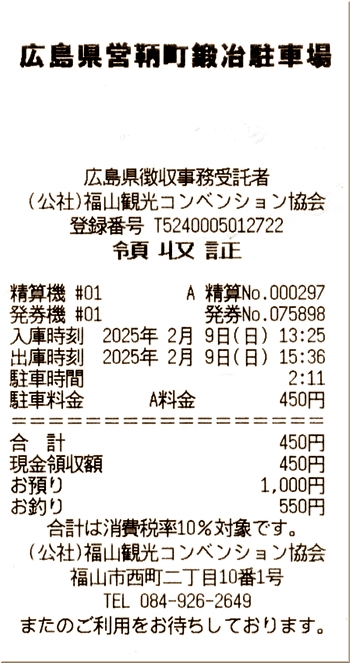

■2025年03月17日17:54

2/9(日)午後は「福山市無形文化財〝御弓神事〟」の催しで、沼名前神社に参詣でした(12)

暫く時間をおきまして、これが最後となります3回目の矢射り。

まず、大弓主の1本目ですけど、見事的中で、続いて小弓主の1本目。これまた的中。お二人とも、この日に備えてのたび重なる猛練習、大勢の参観者の前で矢を射ます緊張感も解けましたのでしょうネ(^-^)

檜舞台で見守ります皆様のお顔にも安堵感が(^-^)/"

そぅそぅ、GONsanは、矢を射ます順番を第1回目も第2回目も、何れも矢を射ます順番は先手が大弓主、後手が小弓主と綴りましたけど、これは交互で先手・後手が入れ替わっておりました。

ですから、第2回目の1本目は、先手が小弓主、後手が大弓主となりまして、続く2本目も先手が小弓主、後手が大弓主でありました。大変失礼致しましたm(_ _)m

■2025年03月18日14:55

2/9(日)午後は「福山市無形文化財〝御弓神事〟」の催しで、沼名前神社に参詣でした(13)

お二人とも、1本目はいずれも的中で、2本目に入ります。

小弓主の2本目の矢が射られましてから的に眼を向けますと、的に矢が刺さっていますのは3本でした。檜舞台に眼を向けておりまして、的を確認しておりませんでしたから、大弓主・小弓主のどちらが外れたのかは分かりません。

とにかくこれで、計12本の矢射りが終わりました。

時刻を確認しますと、沼名前神社にヤッて来まして、既に2時間を経ようとしておりました。そろそろ、帰らなくては…

GONsanが帰ろうとしますと、他の参観者の皆様も帰り支度に(^-^)

帰ります際には、今一度、拝殿前でお祈りを(^-^)

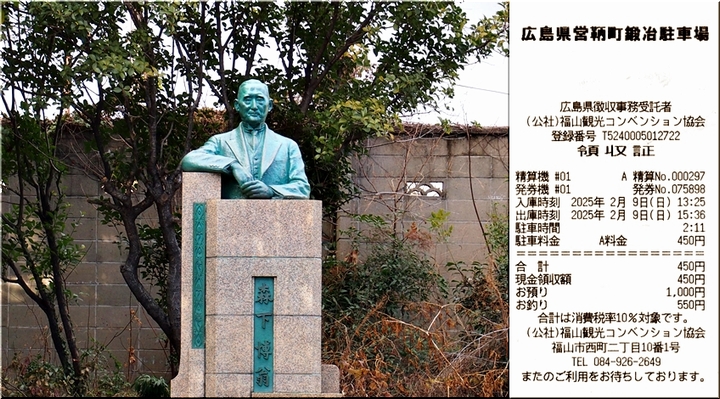

石段を下り、随身門を潜り、参道を進みます際に、左手に存在します〝森下仁丹創業者・森下 博翁〟の像をパチリです(^.-)☆

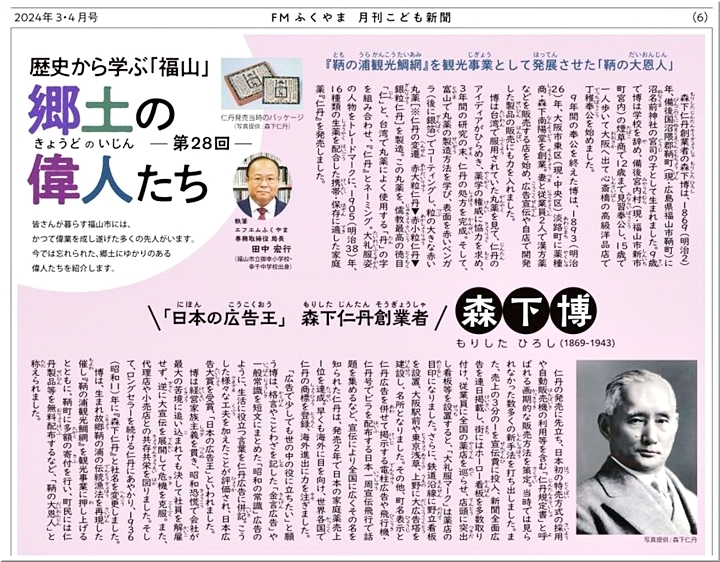

◆《「日本の広告王」森下仁丹創業者》森下 博(もりした ひろし)[1869-1943]

--- FMふくやま 月刊こども新聞 2024年3・4月号 ---

森下仁丹創業者の森下博は、1869(明治2)年、備後国沼隈郡鞆町(現・広島県福山市鞆町)に沼名前神社の宮司の子として生まれました。9歳で博は学校を辞め、備後宮内村(現・福山市新市町宮内)の煙草商で12歳まで見習奉公し、15歳で一人歩いて大阪へ出て心斎橋の高級洋品店で丁稚奉公を始めました。

9年間の奉公を終えた博は、1893(明治26)年、大阪市東区(現・中央区)淡路町に薬種商・森下南陽堂を創業。妻と従業員2人で漢方薬などを販売する店を始め、広告宣伝や自店で開発した製品の販売にも力を入れました。

博は台湾で服用されていた丸薬を見て、仁丹のアイディアがひらめき、薬学の権威に協力を求め、3年間の研究の末、仁丹の処方を完成。そして、富山で丸薬の製造方法を学び、表面を赤いベンガラ(後に銀箔)でコーティングし、粒の大きな赤い丸薬[※仁丹の変遷 赤大粒仁丹 赤小粒仁丹 銀粒仁丹]を製造。この丸薬を、儒教最高の徳目「仁」と、台湾で丸薬によく使用する「丹」の字を組み合わせ、『仁丹』とネーミング。大礼服姿の人物をトレードマークに、1905(明治38)年、16種類の生薬を配合した携帯・保存に適した家庭薬『仁丹』を発売しました。

仁丹の発売に先立ち、日本初の特売方式の採用や自動販売機の利用等を含む「仁丹規定書」と呼ばれる画期的な販売方法を策定。当時では見られなかった数多くの新手法を打ち出しました。

また、売上の3分の1を宣伝費に投入、新聞全面広告を連日掲載し、街にはホーロー看板を多数取り付け、従業員に全国の薬店を巡らせ、店頭に突出し看板等を設置すると、「大礼服マーク」は薬店の目印になりました。さらに、鉄道沿線に野立看板を設置、大阪駅前や東京浅草、上野に大広告塔を建設し、名所となりました。その他、町名表示と仁丹広告を併せて掲示する電柱広告や飛行機・仁丹号でビラを配布する日本一周宣伝飛行で話題を集めるなど、宣伝により全国に広くその名を知られた仁丹は、発売2年で日本の家庭薬売上1位を達成。早くも海外に目を向け、世界各国で仁丹の商標を登録、海外進出に力を注ぎました。

「広告で少しでも世の中の役に立ちたい」と願う博は、格言やことわざを記した「金言広告」や一般常識を短文にまとめた「昭和の常識」広告のように、生活に役立つ言葉を仁丹広告に併記。

こうした様々な工夫を加えたことが評価され、日本広告大賞を受賞、「日本の広告王」といわれました。

博は経営家族主義を貫き、昭和恐慌で会社が最大の苦境に追い込まれても決して社員を解雇せず、逆に大宣伝を展開して危機を克服。また、代理店や小売店との共存共栄を図りました。そして、ロングセラーを続ける仁丹にあやかり、1936(昭和11)年に『森下仁丹』と社名を変更しました。

博は、生まれ故郷鞆の浦の伝統漁法を再現した催し『鞆の浦観光鯛網』を観光事業に押し上げるとともに、鞆町に多額の寄付を行い、町民には仁丹製品等を無料配布するなど、「鞆の大恩人」と称えられました。

…と、こんな〝森下 博翁〟であります。

GONsanは、森下仁丹創業者の森下博翁が、1869(明治2)年、備後国沼隈郡鞆町(現・広島県福山市鞆町)に、沼名前神社の宮司の子として生まれました事を知りましたのは、40代の頃でしたかも(^-^)//"

この日の様子は、2/11(火)の中国新聞sanの、こんな朝刊記事で報じられておりました(^-^)/"

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る |