| 2025/09/20(土) 国登録有形文化財〝旧佐波浄水場(佐波町)〟見学会参加 <2/2> |

■2025年09月25日11:46

9/20(土)は〝国登録有形文化財「旧佐波浄水場(佐波町)」〟見学会に参加でした(^-^)//"(03)

〝旧佐波浄水場(佐波町)〟の説明が終わりますと、まずは〝旧佐波浄水場 門〟に向かいます。

が、その途中で何やら説明が…

GONsanは周辺を画像に納めながら最後尾に付いておりましたので、う~ん、残念、説明を聞き逃しました(^-^;

当時、浄水場建設時に、建築資材等はこの場所に下から搬送し、ここへ仮り置きしていましたとか…その当時の形跡は何にも残っていませんとか…確か、このような説明をしておられたのだと思いますけど、近くで聴いていませんでしたから違うかも…

〝浄水場門〟に到着しますと、ここにはフェンスで囲まれました中に3本の門柱が…

フェンスに掲げられました説明板には、こんな記載が…

◆国登録有形文化財「福山市旧佐波浄水場 門」

登録年月日 2013年(平成25年)3月29日

登録番号 34-0135号

所 在 地 福山市佐波町字城山202番7

所 有 者 福山市

構 造 等 石造及び煉瓦(れんが)造、間口3.9m

旧佐波浄水場門は、かって浄水場の正門として1925年(大正14年)9月に建造されました。

現在は、主門の門柱(2本)及び通用門の門柱(1本)が残るのみであり、当時の扉はありません。

主門にあたる一対の門柱は、0.6m角、高さ2.4m、通用門の門柱は、0.4m角、高さ1.8mあり、煉瓦と石を交互に積み重ね、縞状(しまじょう)の外観を呈しています。

また、真中の門柱には、「福山市水道浄水池」と彫り込まれています。

石と煉瓦張り部分を繰り返すデザインは、大正時代の浄水場の建造物に調和したものとなっています。

-- 2014年(平成26年)5月29日 建立 福山市上下水道局 --

芦田川土手辺りからこの浄水場門へ上がって来ます道は、現在も残ってはいますから、フェンス際から下の方に眼を向けましたけど、雑草が生い茂りまして、どの辺りに下りますのか分かりませんでしたネ(^-^)

水道局担当者の「福山市旧佐波浄水場 門」の説明が終わりますと、次は「浄水場 配水池」内に入ります(^-^)//"

■2025年09月26日19:33

9/20(土)は〝国登録有形文化財「旧佐波浄水場(佐波町)」〟見学会に参加でした(^-^)//"(04)

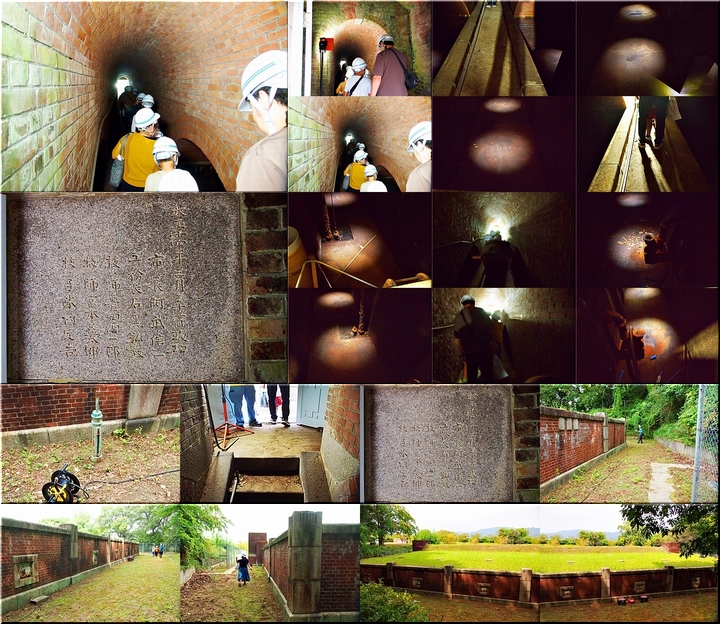

〝旧佐波浄水場配水地〟の内部へと入りますけど、入口上部には大理石に彫られた「不舎晝夜(ふしゃちゅうや)」の記念額。言葉には、断水がないことを意味するとともに、建設の苦労、喜び、福山の永遠の発展と市民の幸福への思いが込められています。

内部の煉瓦の壁は、長い煉瓦の列と短い煉瓦の列を交互に繰り返す「イギリス積」と呼ばれる構造になっておりました(^-^)//"

■2025年09月27日19:59

9/20(土)は〝国登録有形文化財「旧佐波浄水場(佐波町)」〟見学会に参加でした(^-^)//"(05)

〝旧佐波浄水場配水地〟の内部の見学を終えますと、本日の見学会は凡て終了です。

〝旧佐波浄水場配水地〟のフェンス前で、水道局担当者の方から閉会のご挨拶がありまして解散となりました。

配水地内部を見学後、改めてフェンスに掲げられました説明板に眼を向けますと、こんな記載が…

◆国登録有形文化財「福山市旧佐波浄水場 配水池」

登録年月 2013年(平成25年)3月29日

登録番号 34-0133号

所 在 地 福山市佐波町字城山202番7

福山市草戸町字上山地1番5

所 有 者 福山市

構 造 等 コンクリート造及び煉瓦造、面積929㎡

旧佐波浄水場配水池は、ろ過して造られた浄水を一時的に貯留するための施設で、1925年(大正14年)9月に建造されました。

幅15.2m、長さ27.3m、深さ3.8mの池が2つあり、当時の約8時間分の浄水を貯留する機能を持っていました。

池底には粘土を敷均してコンクリートを重ね、側壁にはコンクリートとその表面に煉瓦が覆ってあります。煉瓦の壁は、長い煉瓦の列と短い煉瓦の列を交互に繰り返す、「イギリス積」と呼ばれるものです。

また、配水池の上部に土を覆い芝生を張ることで寒暑による水の冷熱を避けるとともに、浄水への外的汚染を防ぎ、さらに、煉瓦石のふたの両側及び側壁に換気孔を設け、池の水の酸化を増進するようにしました。

2つの池は中仕切壁によって区画されており、さらに、中仕切壁と対壁の間に、5個の煉瓦石造りの導流壁を突き出させ、その壁間に水を環流させることにより、水の停滞を防いでいました。

入口の上には、阿武信一市長の揮毫をもとに大理石に彫られた「不舎晝夜(ふしゃちゅうや)」の記念額が掲げられています。この言葉には、断水がないことを意味するとともに、建設の苦労、喜び、福山の永遠の発展と市民の幸福への思いが込められています。

--- 2014年(平成26年)5月29日 建立 福山市上下水道局 ---

最後に受付の場所に戻り、本日の記念品として、〝福山の水〟〝缶バッジ〟〝ボールペン〟を戴きました。

我が家に戻りまして、早速、〝福山の水〟を飲んでみましたけど、何と言いましたらイィのでしょう…味も素っ気も無い「水道水」でありました。

浄水場で貰いました〝福山の水〟ですから、佐波町で取水されました〝ふくやまの天然名水「深麗水」〟かと思いましたら、全く無関係でありました(^-^)

◆ふくやまの天然名水〝深麗水〟

--- http://fukuyamanomizu.jp/usage/ ---

・ふくやまの天然名水「深麗水」取水地について

福山市佐波町岩井神の地下165メートルの花崗岩層からあふれでる希有の天然水縄文土器が発見され、古墳もあるまた近くの愛宕神社付近には高岳親王、貞観三年(861年)と記録される史跡や元弘元年(1331年)佐渡越中守可美が南朝(後醍醐天皇)の為挙兵等の歴史の残る由緒ある地区。

芦田川からの水道が通じた昭和30年代までは、皆井戸で生活用水としていたそうで、枯れない井戸が多かったという、花影山、城山は今は開発されつつあるが、かつて緑豊かな山だったそうで、この山の保水力が地下水を育み、今の自噴井戸を支えていると思われる。(環境ジャーナル 中国地方版vol93より抜粋)

-- 広島国際大学 教授『佐々木 健』著 --

…と、こんな「ふくやまの天然名水〝深麗水〟」ではありませんで、缶に記載されました説明書きにジックリと眼を通しますと、芦田川で取水の単なる水道水でありました(^-^)

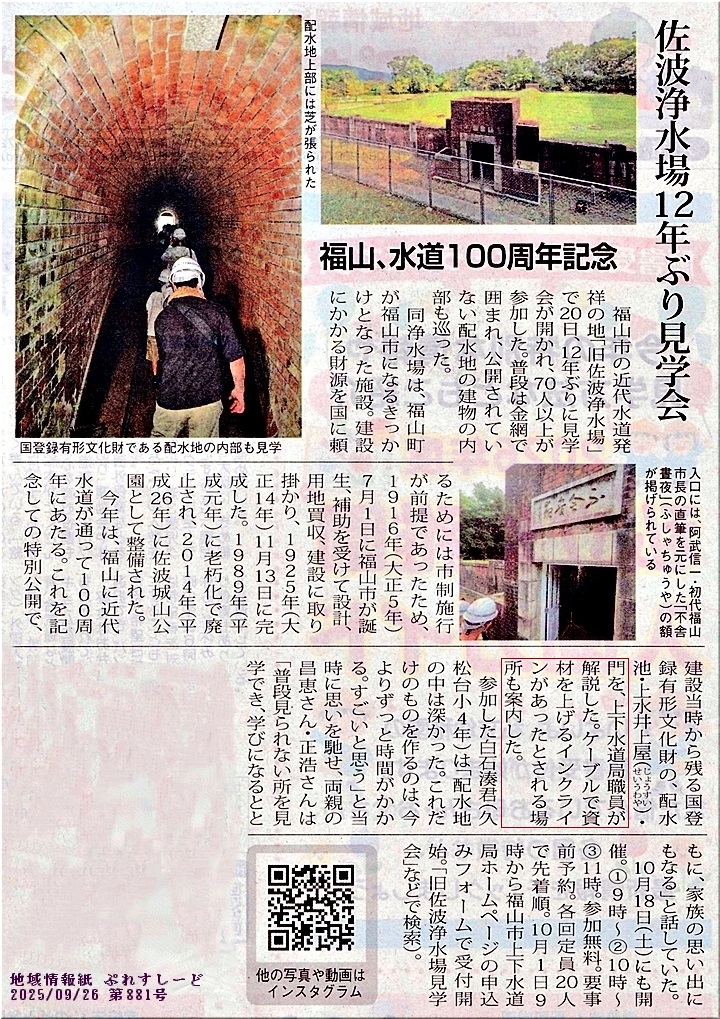

ところで、後日発行の〝地域情報紙「ぷれすしーど」第881号〟に、この日の佐波浄水場見学会の記事掲載が…これには、「…ケーブルで資材を上げるインクラインがあったとされる場所も案内した。…」との記載が。

ふん、ふん、見学会当日、受付を終え〝旧佐波浄水場 門〟に向かいます途中で皆さん立ち止まり、何やら説明を受けておりました。が、GONsanは周辺の景観を画像に納めておりまして、その際の説明は聞き逃してしまいました。

で、その場所に建設資材を麓から搬送し、そこを資材の仮置き場としていた…こんな説明と推察しましたけど、ふ~ん、資材搬送は〝インクライン〟を使用でしたか(^.-)☆

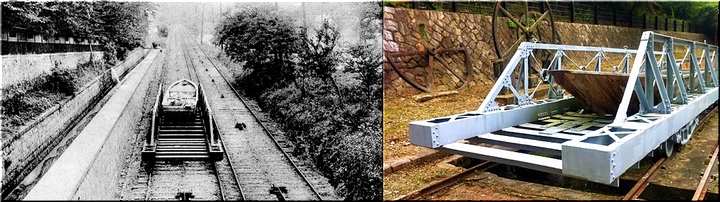

とは言いましても、〝インクライン〟とは何なんでしょう?

WEB上で検索しますと、こんな記載が…

◆【蹴上インクライン】舟、山に登るの奇観と言われた傾斜鉄道

--- 2023年12月27日 投稿者:日本史勉強中 https://love-japanese-history.com/keage_inclinedrailway/ ---

蹴上インクライン(けあげインクライン)は、かつて琵琶湖疏水におけるよる舟運ルートの一区間を担っていた傾斜鉄道です。

明治維新後の東京奠都により衰退した京都の活力を取り戻すために、大津と京都を結ぶ琵琶湖疏水事業が行われたのですが、琵琶湖疏水が基本的にはほとんど水位差がない平坦な水路であったために舟運用水路としても利用されることとなりました。

もっとも、水路区間中で、蹴上船溜から南禅船溜までの区間のみ長さ約640mで約36mもの水位差が発生しており、ここが水運のネックとなりました。

この36mの高低差を船が行き来できるよう、明治24年(1891年)、船を台車に乗せてケーブルカーの原理で傾斜路を上下させる構造にて敷設されたのが蹴上インクライン(傾斜鉄道)です。

ChatGPTでも質問してみますと、

◆インクラインとは何?

「インクライン(incline)」とは、英語で「傾斜」「坂」という意味の言葉です。日本では特に〝傾斜鉄道(インクライン鉄道)〟を指して使われることが多いです。

たとえば、

* 京都市・蹴上インクライン

琵琶湖疏水を利用して船を坂の上り下りさせるために敷かれた傾斜鉄道。台車に船を載せてレールの坂道を上下させました。現在は使われていませんが、跡地が観光名所になっています。

* 一般的な意味

港や運河で船や荷物を高低差のある水路間で移動させるために使われる鉄道設備を「インクライン」と呼ぶこともあります。

つまり簡単に言うと、

「インクライン=傾斜地を利用して物や船を上下させる装置(特に鉄道)」ということです。

…と、こんな〝インクライン〟のようであります。

言ってみれば、ケーブルカーみたいなもので、〝福山市浄水場〟建設のため、城山の麓からここまで〝インクライン〟建設資材が搬送されたのですねぇ~今では、〝インクライン〟の跡形もありませんけど(^-^)//"

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る |