| 2025/09/20(土) 国登録有形文化財〝旧佐波浄水場(佐波町)〟見学会参加 <1/2> |

■2025年09月03日11:57

9/20(土)に〝水道事業100年〟記念イベントで、12年振りに佐波浄水場を公開ですか…

今朝の中後新聞朝刊紙上に「国登録有形文化財の旧佐波浄水場を12年振りに公開」の記事掲載が(^.-)☆

早速、福山市上下水道局ホームページを覗いてみますと、同様の記載が(^-^)

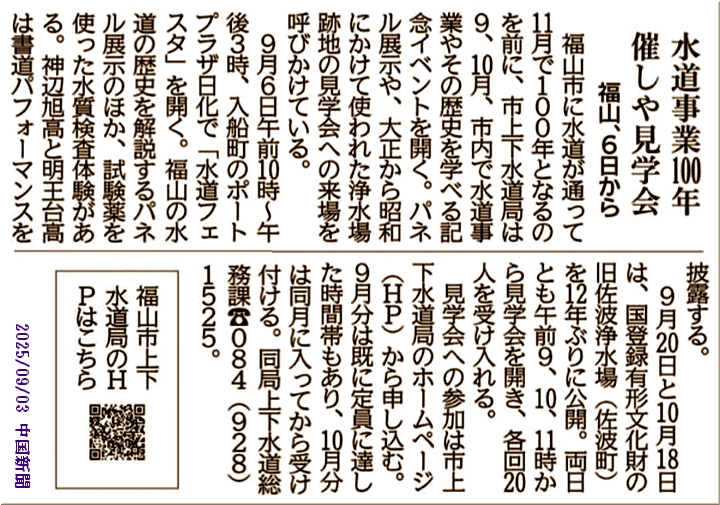

◆12年ぶりの一般公開!福山市水道通水100周年記念旧佐波浄水場施設見学会開催!

?福山市水道通水100周年を記念し、福山市の近代水道発祥の地を職員の説明とともに巡る施設見学会で、12年ぶりに一般公開します。

旧佐波浄水場とは?

旧佐波浄水場は、福山市で初の近代的浄水場として建設されました。

熊野町渓谷に築造した貯水池を水源として、自然流下により佐波町城山の浄水場から旧福山市へ給水するもので、1925年(大正14年)11月15日に通水開始し、福山市が近代都市へ発展するための礎となりましたが、老朽化により1977年(昭和52年)に休止、1989年(平成元年)に廃止となりました。

?現在、旧佐波浄水場は福山市における近代水道発祥の地として、煉瓦造りの配水池や浄水井上屋(じょうすいせいうわや)、門は、現在でも建設当時の形のままで残っており、近代水道の歴史をとどめる貴重な建造物であることから、国の登録有形文化財(建造物)に登録されています。

…との事で、見学会開催日は、9/20(土)と10/18(土)の2日間。いすれも、A.M.9:00・10:00・11:00の3回開催で、申し込みは市上下水道局のHPから。

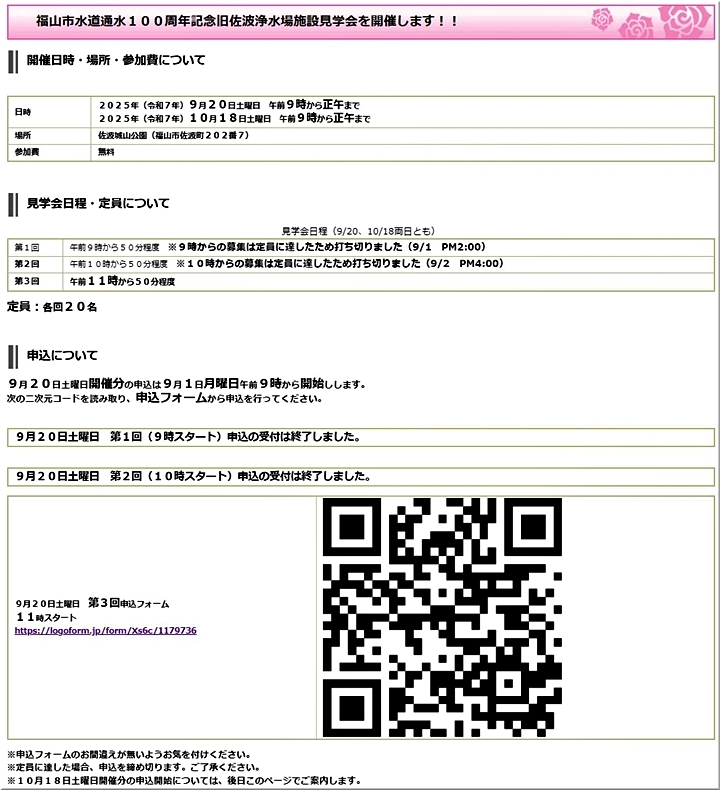

9月開催分は既に定員に達した時間帯もあるようですけど、とりあえず「11:00からの見学会」に申し込みです。参加可否の連絡は、後日、E-mailでありますようです。

この〝旧佐波浄水場〟跡は、現在「佐波城山公園」として整備され、一般開放されておりまして、GONsanも二度ばかり訪れ、〝煉瓦造りの配水池〟〝浄水井上屋〟〝門〟等は外から拝見しておりますけど、今まで中に入った事はありません。

せっかくのイィ機会ですから、9/20(土)A.M.11:00からの見学会が可能となりましたら嬉しいですネ(^-^)//"

■2025年09月23日18:43

9/20(土)は〝国登録有形文化財「旧佐波浄水場(佐波町)」〟見学会に参加でした(^-^)//"(01)

9/20(土)は、〝国登録有形文化財「旧佐波浄水場(佐波町)」〟見学会に参加のGONsanでした(^.-)☆

◆12年ぶりの一般公開!福山市水道通水100周年記念旧佐波浄水場施設見学会開催!

--- 福山市上下水道局 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/jougesui/375113.html ---

福山市水道通水100周年を記念し、福山市の近代水道発祥の地を職員の説明とともに巡る施設見学会で、12年ぶりに一般公開します。

・旧佐波浄水場とは?

旧佐波浄水場は、福山市で初の近代的浄水場として建設されました。

熊野町渓谷に築造した貯水池を水源として、自然流下により佐波町城山の浄水場から旧福山市へ給水するもので、1925年(大正14年)11月15日に通水開始し、福山市が近代都市へ発展するための礎となりましたが、老朽化により1977年(昭和52年)に休止、1989年(平成元年)に廃止となりました。

?現在、旧佐波浄水場は福山市における近代水道発祥の地として、煉瓦造りの配水池や浄水井上屋(じょうすいせいうわや)、門は、現在でも建設当時の形のままで残っており、近代水道の歴史をとどめる貴重な建造物であることから、国の登録有形文化財(建造物)に登録されています。

・施設見学の見どころなど

旧佐波浄水場の一般公開は12年ぶりとなります。施設見学会では、職員による、施設や福山水道の歴史の説明とともに、普段見ることのできない配水池の内部の見学も予定しています。また、阿武信一初代福山市長の思いの込められた「不舎晝夜」(ふしゃちゅうや)の記念額も見どころの一つです。国の登録有形文化財(建造物)に登録?された大正時代を感じる煉瓦造りの建造物を見学し、100年前の近代水道の完成と、水道の次の100年に思いを馳せていただきたいです。

また、参加いただいた皆様に、記念グッズの用意もあります。是非ご参加ください!!

◆福山市近代水道発祥の地「旧佐波浄水場」

--- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/jougesui/338590.html ---

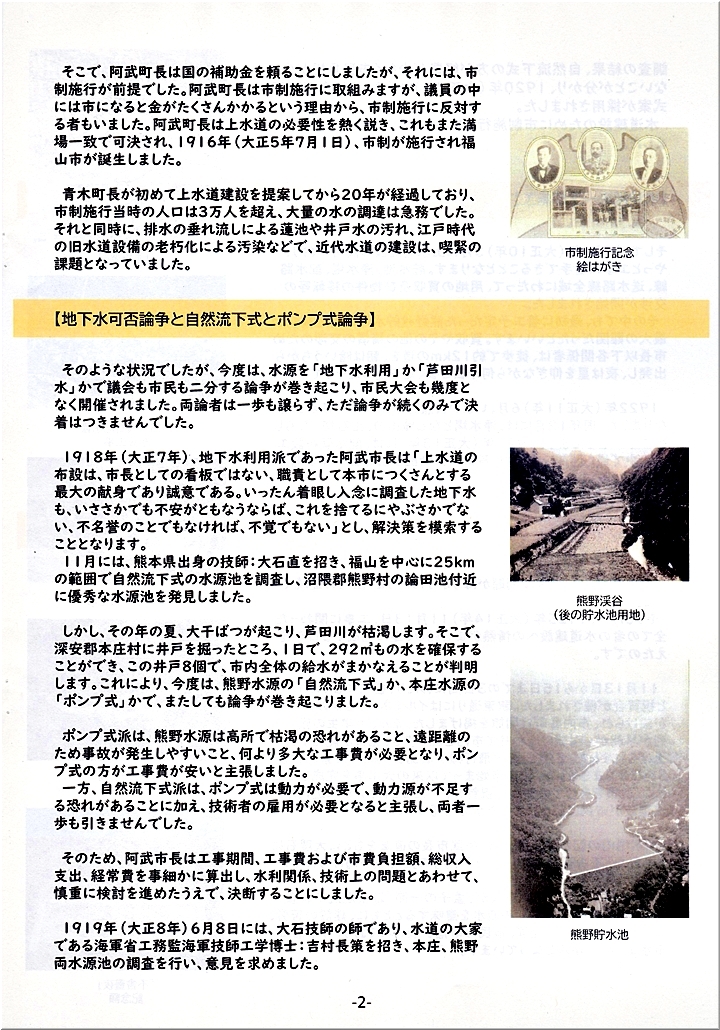

明治時代、人口増加に伴い、大量の水を必要とするようになりました。また、排水の垂れ流しなどによる水源(蓮池)や井戸水の汚れ、江戸時代に作られた木管の老朽化による汚染などで清浄な水が得られなくなり、伝染病の問題が頻発しました。

一方で、地方新興都市の発展には、衛生上の問題を解決し、清浄で豊富な水が供給できる近代水道の布設は欠かせないものとなっていたことから、上水道布設の財源である国庫補助を受けるために必要であった市制施行(1916年(大正5年)7月1日)とともに、当時の一大事業として近代水道の建設に着手しました。

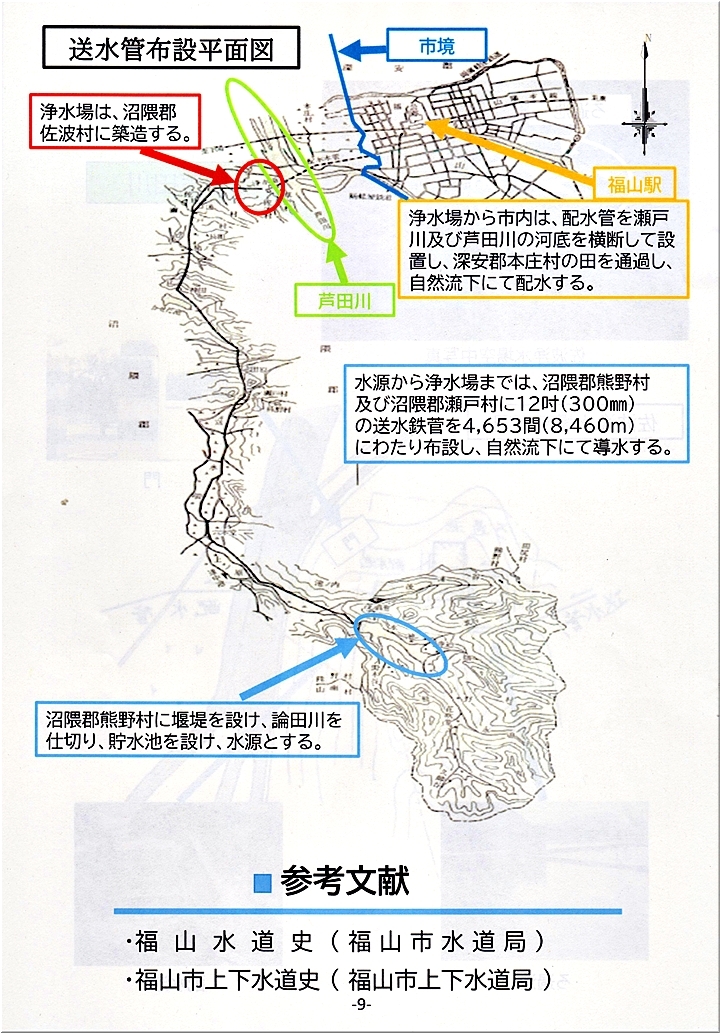

熊野町渓谷に築造した貯水池を水源として、自然流下により佐波町城山の浄水場から旧福山市へ給水するもので、1925年(大正14年)11月に竣工通水式を行いました。

旧佐波浄水場は、福山市で初の近代的浄水場として建設され、福山市が近代都市へ発展するための基礎となりましたが、老朽化により1977年(昭和52年)に休止、1989年(平成元年)に廃止となりました。

・旧佐波浄水場の現在は?

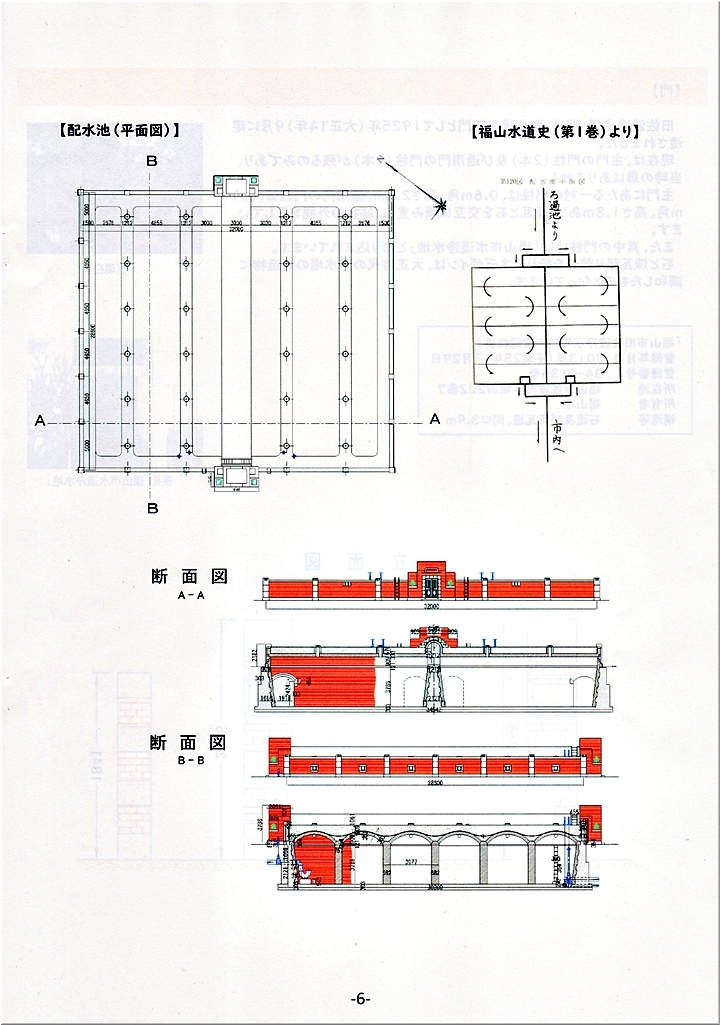

旧佐波浄水場は福山市における近代水道発祥の地であり、煉瓦造りの配水池や浄水井上屋、門は、現在でも建設当時の形のままで残っており、近代水道の歴史をとどめる貴重な建造物であることから、国の登録有形文化財(建造物)への登録に取り組みました。

2012年(平成24年)9月21日、国の文化審議会は、旧佐波浄水場を登録有形文化財(建造物)に登録するよう文部科学大臣に答申し、2013年(平成25年)3月29日に文化財登録原簿に登録されました。

また、佐波浄水場跡地を2011年度(平成23年度)から2013年度(平成25年度)にかけ、法面の桜と一体的に整備を行い、2014年(平成26年)3月31日に「佐波城山公園」として開園しています。

園内には、3つの文化財(旧佐波浄水場の配水池・浄水井上屋・門)があり、周辺には桜の木も植えられています。配水池の正面には阿武信一初代市長の直筆による「不舎晝夜」の記念額が掛かり、市の歴史も学ぶことができます。

◆佐波浄水場跡地の建造物(登録有形文化財)見学会

--- https://k-yagumo.sakura.ne.jp/web2/sab.html ---

・福山旧水道

今から390年前、水野勝成が備後10万石の領主となり福山城を築城した際、城下町の建設とともに飲料水の供給対策として水道の建設を行いました。この水道は「福山旧水道」と呼ばれ、日本の水道史上、一般の飲用を主とする水道では江戸神田上水、近江八幡水道、赤穂水道、中津水道に次ぐ全国で5番目という歴史を持っており、「近代水道」ができた後も夏季の打水や用水として使用されるなど福山市民にとって命の水を提供し続けました。

旧水道は、城から約2km北西の水源(芦田川)から水路を経て、城の北側に東西に広く伸びる蓮池(通称:どんどん池)まで水を導き(貯水池)、城下町へ土管、木管で配るというもので、長さは14kmに及んでいました。

・福山の近代水道

明治時代になると人口増大に伴い(特に蓮池周辺へは2万人近い人口の集中)、大量の水が必要とするようになり、排水の垂れ流しなどにより水源である蓮池や井戸水の汚れ、江戸時代に作られた木管の老朽化による汚染などで清浄な水が得られなくなり、伝染病の問題が頻発しました。

一方で、地方振興都市の発展には、衛星上の問題を解決し、清浄で豊富な水が供給できる近代水道の布設は欠かせないものとなっていたことから、上水道布設の財源である国庫補助を受けるために必要であった市制施行(1916年(大正5年)7月1日)とともに、当時の一大事業として近代水道の建設に着手しました。

熊野町渓谷に築造した貯水池を水源として、自然流下により佐波町城山の浄水場から旧福山市へ給水するもので、1925年(大正14年)11月に竣工通水式を行いました。旧佐波浄水場は、福山市で初の近代的浄水場として建設され、福山市が近代都市として発展するための基礎となりましたが、老朽化により1977年(昭和52年)に休止、1989年(平成元年)に廃止となりました。

【旧佐波浄水場の概要】

・登録有形文化財への登録

福山市街を望む佐波町城山の丘陵地帯に位置する旧佐波浄水場は、近代水道の発祥の地であり、法面の桜は花見の時期には満開に咲きほこり、市民に広く親しまれてきました。また、煉瓦造りの配水地や浄水井上屋、門は、現在でも当時の原形のままで残っており、近代水道の歴史をとどめる貴重な建造物であることから、「登録有形文化財(建造物)」への登録に向け取り組むこととしました。

2013年(平成25年)3月29日に文化財登録原簿に登録されました。

【登録施設】

①福山市旧佐波浄水場配水地

②福山市旧佐波浄水場浄水井上屋(じょうすいせいうわや)

③福山市旧佐波浄水場門

・今後の登録施設の活用

現在、旧佐波浄水場を、市民に広く親しまれている法面の桜と一体的に公園として整備し、市民の憩いの場となるように取り組んでいます。公園完成後は、多目的広場でくつろいでいただくとともに、木々などの自然に囲まれた貴重な歴史的建造物を鑑賞していただきたいと考えています。

◇完成予定 2014年(平成26年)3月末

2014/04/01(火) 5→8%消費税 増税スタート 佐波城山公園 オープン ベンチやトイレ設置、駐車場は13台。

広さは約1万7千㎡、平地に樹齢10年のソメイヨシノ34本。整備費5,400万円。LED7灯 夜桜楽しめる。

【登録施設の概要】

①福山市旧佐波浄水場配水地

登録年月日 -- 2013年(平成25年)3月29日

登録番号 -- 34-0133号

所在地 -- 福山市佐波町字城山202番7、福山市草戸町字上山地1番5

所有者 -- 福山市

構造等 -- コンクリート造及び煉瓦造、面積929㎡

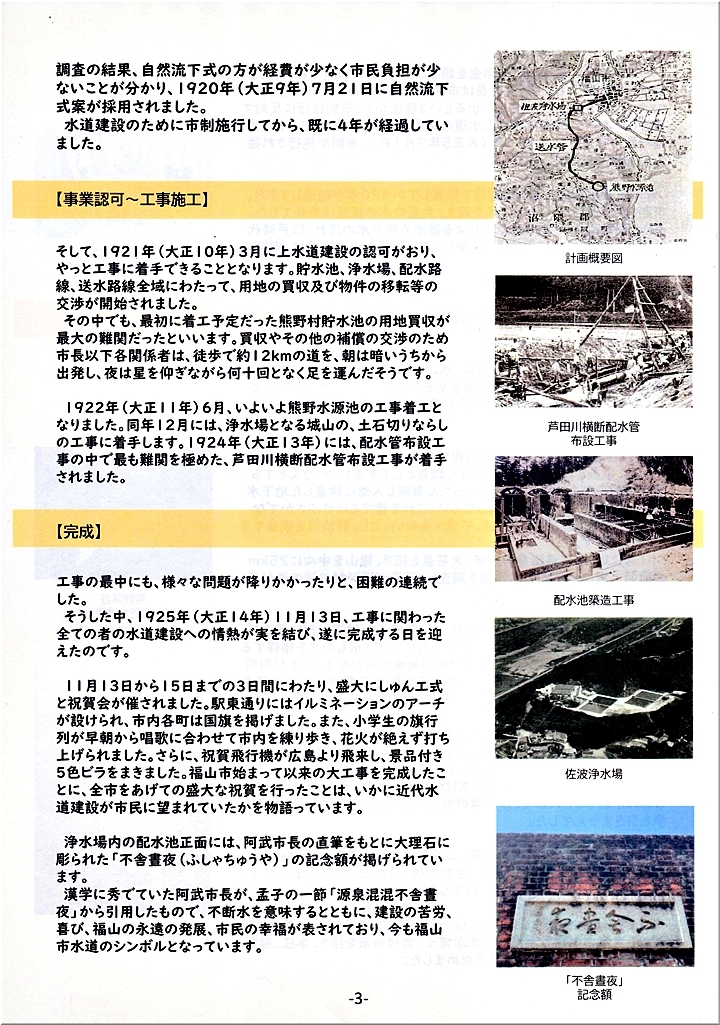

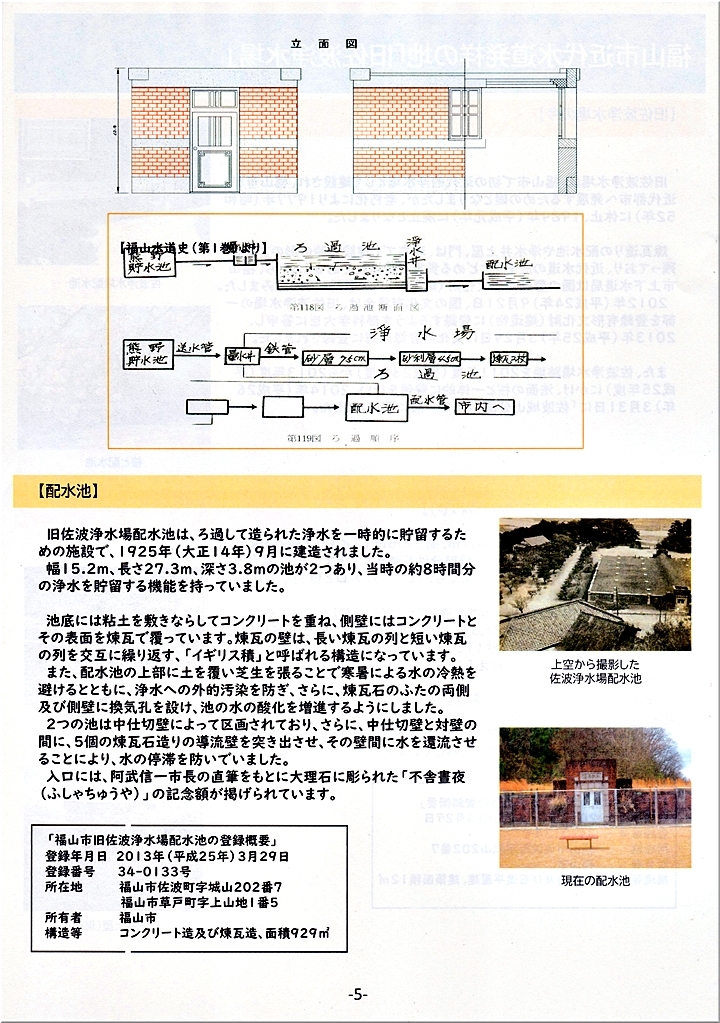

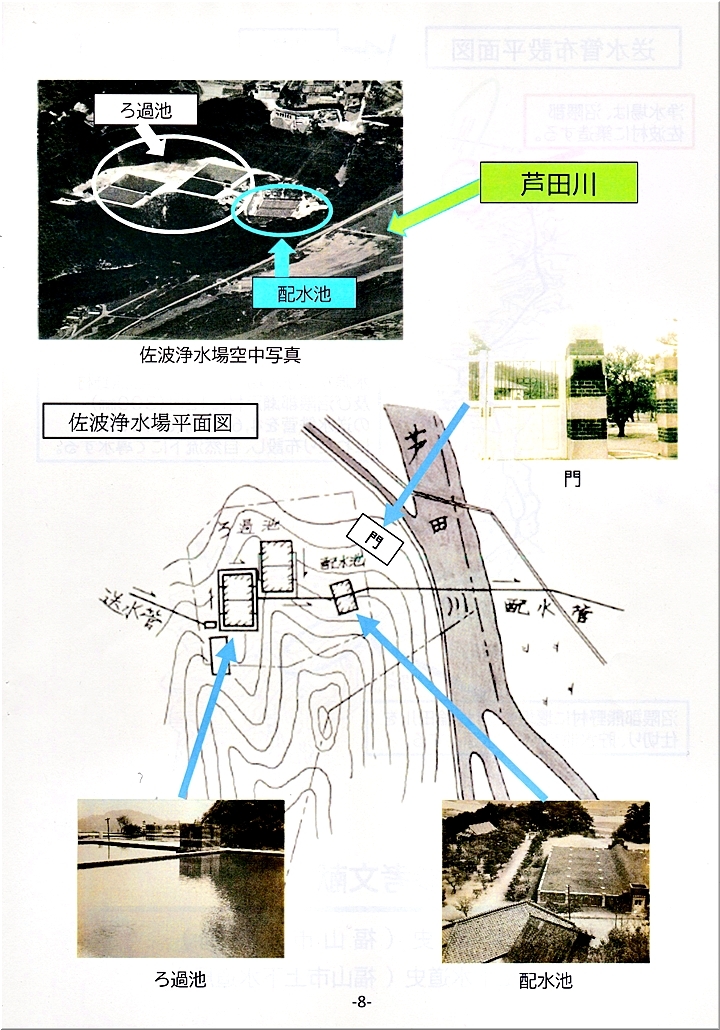

旧佐波浄水場配水地は、ろ過して造られた浄水を一時的に貯留するための施設で、1925年(大正14年)9月に建造されました。幅15.2m、長さ27.3m、深さ3.8mの池が二つあり、当時の約8時間分の浄水を貯留する機能を持っていました。

池底には粘土を敷均してコンクリートを設け、側壁にはコンクリートとその表面に煉瓦が覆ってあります。

煉瓦の壁は、長い煉瓦の列と短い煉瓦の列を交互に繰り返す、「イギリス積」と呼ばれる構造になっています。また、配水地の上部に土を覆い芝生を張ることで寒暑による水の冷熱を避けるとともに、浄水への外的汚染を防ぎ、さらに、煉瓦石のふたの両側及び側壁に換気孔を設け、池の水の酸化を増進するようにしました。

二つの池は中仕切壁によって区画されており、さらに、中仕切壁と対壁の間に、5個の煉瓦石造りの導流壁を突き出させ、その壁間に水を還流させることにより、水の滞留を防いでいました。入り口には阿武信一の直筆で大理石に彫られた「不舎晝夜(ふしゃちゅうや)」の記念額が掲げられています。

この言葉には、この言葉には、断水がないことを意味するとともに、建設の苦労、喜び、福山の永遠の発展と市民の幸福への思いが込められています。

②福山市旧佐波浄水場浄水井上屋

登録年月日 -- 2013年(平成25年)3月29日

登録番号 -- 34-0134号

所在地 -- 福山市佐波町字城山202番7

所有者 -- 福山市

構造等 -- 煉瓦造及び石造平屋建、建築面積12㎡

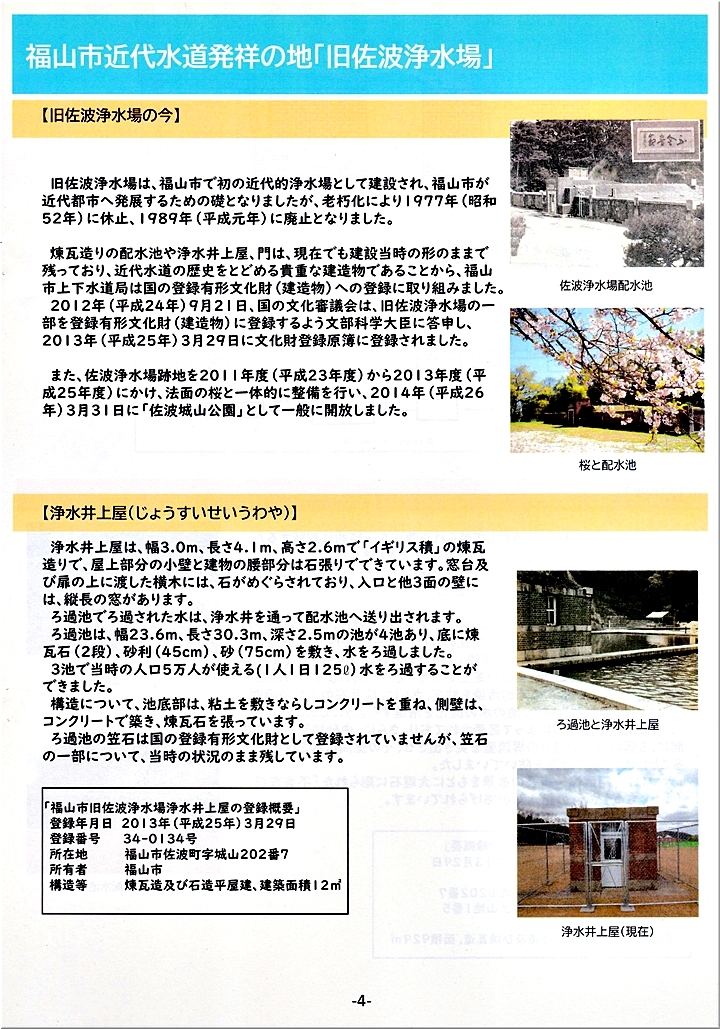

浄水井上屋は、幅3.0m、長さ4.1m、高さ2.6mで、イギリス積みの煉瓦造りであり、屋上部分の小壁と建物の腰部分は石張りでできており、窓台及び扉の上に渡した横木には、石がめぐられています。入口と池の3面の壁には、縦長の窓があります。ろ過地でろ過された水は、浄水井を通って配水地へ送り出されます。ろ過池は、幅23.6m、長さ30.3m、深さ2.5mの池が4池ああり、底には煉瓦石、砂利、砂を敷き、水をろ過させました。3池で当時の人口5万人が1人1日125リットルの水をろ過することができました。

構造について、池底部は、粘土を敷均しコンクリートを重ね、側壁は、コンクリートで築き、煉瓦台を張っています。ろ過池の笠石は国の登録文化財として登録されていませんが、笠石の一部について、当時の状況のまま、残しています。

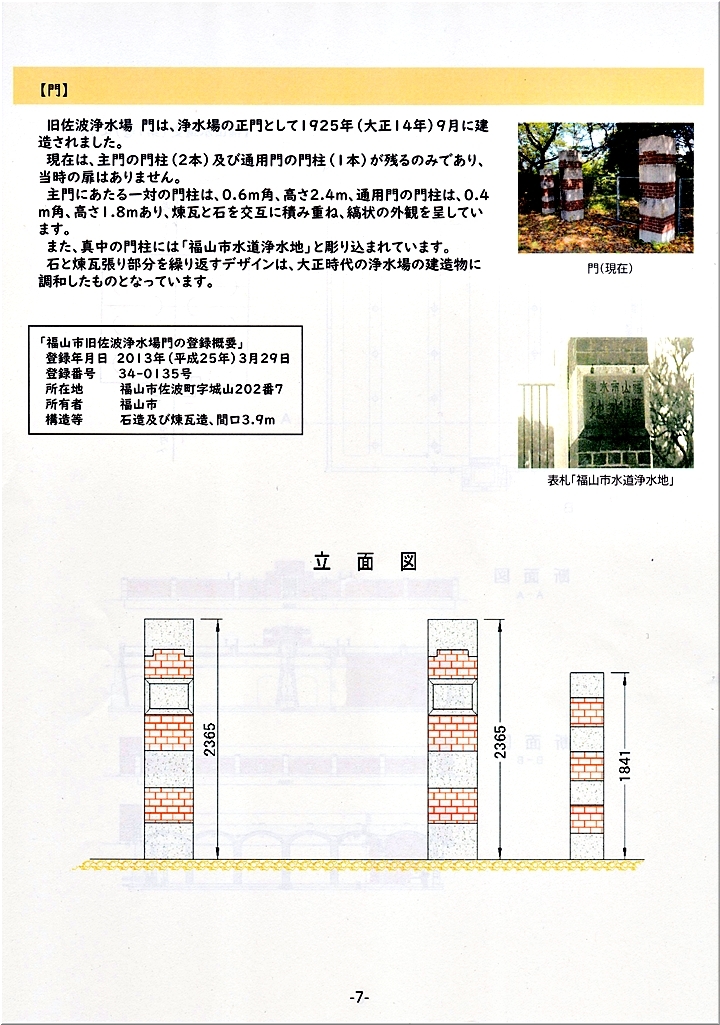

③福山市旧佐波浄水場門

登録年月日 -- 2013年(平成25年)3月29日

登録番号 -- 34-0135号

所在地 -- 福山市佐波町字城山202番7

所有者 -- 福山市

構造等 -- 石造及び煉瓦造、間口3.9m

旧佐波浄水場は、かつて浄水場の正門として1925年(大正14年)9月に建造されました。現在は、主門の門柱(2本)及び通用門の門柱(1本)が残るのみであり、当時の扉はありません。主門にあたる一対の門柱は、0.6m角、高さ2.4m、通用門の門柱は、0.4m角、高さ1.8mあり、煉瓦と石を交互に積み重ね、縞状の外観を呈しています。また、真中の門柱は「福山市水道浄水池」と彫り込まれています。石と煉瓦張り部分を繰り返すデザインは、大正時代の浄水場の建造物に調和したものとなっています。

…と、こんな〝旧佐波浄水場〟であります。

本日3回目の見学は、A.M.11:00からですけど、受付開始までもぅ少し時間がありますので〝浄水井上屋〟のフェンス脇に置かれました説明パネルを拝見します事に(^-^)

フェンス脇の説明パネル・〝浄水井上屋〟前の説明板…等に一通り眼を通し終えますと、タイミング良く今から受付が始まりますようですネ(^-^)//"

■2025年09月24日10:03

9/20(土)は〝国登録有形文化財「旧佐波浄水場(佐波町)」〟見学会に参加でした(^-^)//"(02)

受付で参加者名簿にチラッと眼を向けますと、本日3回目の見学会には20名弱の方達が参加のようであります。

資料を頂き受付を終え待機しておりますと、この資料に沿って担当者の方から「旧佐波浄水場(佐波町)」の事前学習がスタートです(^.-)☆

事前説明が終わりますと、いよいよ現地見学です。

GONsan達が、今、立っています場所は埋め立てられました〝ろ過池〟上ですけど、足元から〝浄水井上屋〟に続きますコンクリートの遺構は、〝ろ過池〟のコンクリート側壁の上部と言う事ですネ(^.-)☆

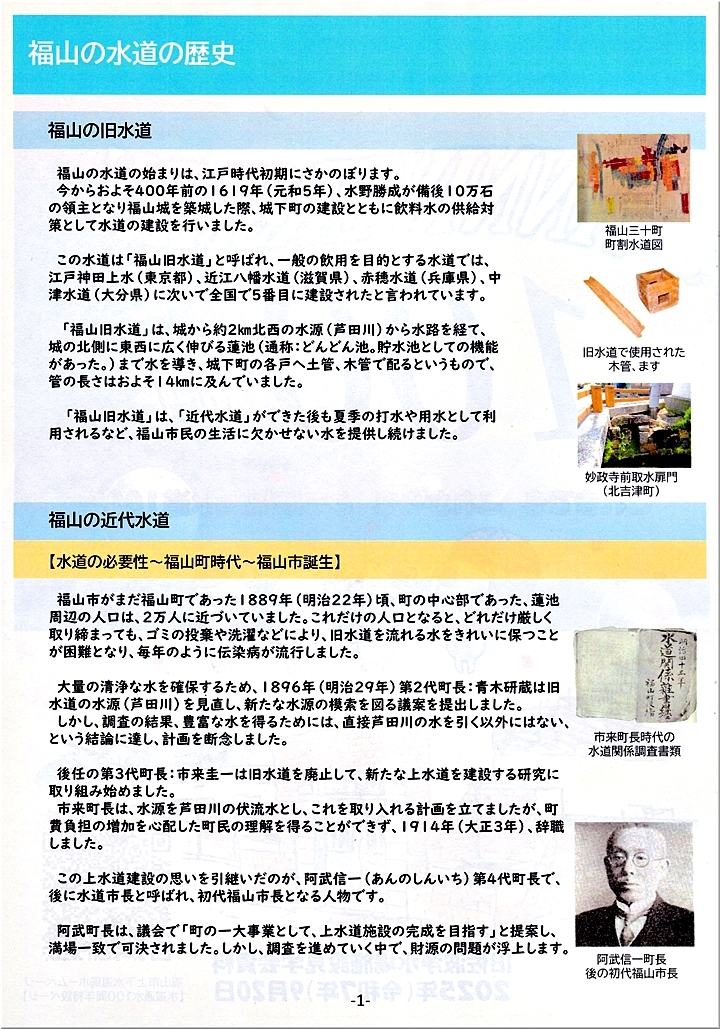

頂いた資料で「福山の水道の歴史」を見てみますと、

◆福山旧水道

今から390年前、水野勝成が備後10万石の領主となり福山城を築城した際、城下町の建設とともに飲料水の供給対策として水道の建設を行いました。この水道は「福山旧水道」と呼ばれ、日本の水道史上、一般の飲用を主とする水道では江戸神田上水、近江八幡水道、赤穂水道、中津水道に次ぐ全国で5番目という歴史を持っており、「近代水道」ができた後も夏季の打水や用水として使用されるなど福山市民にとって命の水を提供し続けました。

旧水道は、城から約2km北西の水源(芦田川)から水路を経て、城の北側に東西に広く伸びる蓮池(通称:どんどん池)まで水を導き(貯水池)、城下町へ土管、木管で配るというもので、長さは14kmに及んでいました。

…との事で、〝福山旧水道〟は「全国で5番目という歴史」がありますとは、何かに付け〝水野勝成公〟は先進的なイィ仕事をしておられたようですネ(^-^)//"

| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |